小林秀雄に学ぶ塾 同人誌

発行 令和七年(二〇二五)七月一日

発行人 茂木 健一郎

発行所 小林秀雄に学ぶ塾

副編集長

入田 丈司

副編集長・Webディレクション

金田 卓士

副編集長

小島奈菜子

編集顧問

池田 雅延

小林秀雄に学ぶ塾 同人誌

発行 令和七年(二〇二五)七月一日

副編集長

入田 丈司

副編集長・Webディレクション

金田 卓士

副編集長

小島奈菜子

編集顧問

池田 雅延

今号も、荻野徹さんによる「巻頭劇場」から幕を開ける。いつもの四人の対話は、「本居宣長」のフィナーレである第五十章が話題だ。加えて四人は、小林秀雄先生の「美を求める心」と「当麻」も読み込んできたようだ。すみれの花や、能のシテの動きについて小林先生は、何をどのように感じ取っていたのか? 今回の対話もまた、「モーレツ」で「ビューティフル」である。

*

「『本居宣長』自問自答」には、生亀充子さん、小島奈菜子さん、橋本明子さん、本多哲也さんが寄稿された。

生亀さんは、『本居宣長』の精読を始めて約三年が経った頃、「ふと何かに掬い上げられるような不思議な感覚を覚えた」と言う。私たちが使う日本語という言語に備わっている「さだまり」とは何か。そして、その「さだまり」から生まれる「言霊の働き」とは何か。塾としての十二年にわたる精読の旅は、ひとまずお開きを迎えたが、生亀さんの自問自答の旅は、終わらない。

小島さんは、こういう自問から始めている。「あまりにも身近で『本当は信じているのに、信じていることを知らない』もの、その最たるものは言葉ではないか」。「文字を持たなかった我々の祖先が漢字に出会い、自国語を書き記せるようになるまでには、何とかして当時の知恵を後世に遺そうとした人々の切なる希いがあった」。その希いのたすきを、さらに後世につないでいこうとしたのが、本居宣長をはじめとする江戸時代の国学者たちだ。その苦闘のあとを記した小林先生に真摯に向き合う小島さんの言葉に、静かに耳を傾けてみよう。

橋本さんが立てた自問は、詠歌という行為の意味についてである。熟視したのは、「詞は、『あはれにたへぬところより、ほころび出』る」ものであり、受け止めようとしても受け止め切れない程のあはれに出遭った際、私達は「めいめいが自主的に行っている、言語表現という行為の裡に、進んで這入っていく」という小林先生の言葉である。そこから橋本さんには、どういう光景が、どういう深淵が、見えてきたのだろうか……

本多さんは、「熟視と自問自答による学びをひたむきに行ってきた塾生であれば誰しも共感してくれると思う」と前置きして、こう述べている。「熟視対象とした小林先生の文章の一節を何度も繰り返し読んでいき、ほとんど暗誦すらできるほどその熟視対象と触れ合い続けるうちに、活字だったはずの文章はもはや声に近いものになる」。そんな体感は、「宣長の声に、あるいは宣長を通して我が国の古代人たちの声に耳を澄ませた、小林先生の営みの一端に触れるようなものだったのではないか」という感慨と共鳴していく。

*

「考えるヒント」のコーナーには、本田悦朗さんが寄稿された。本田さんは、とある自問を抱いて、ベルグソンの「宗教と道徳の二つの源泉」と小林先生の「本居宣長」について、池田雅延塾頭と対話された。そこから、本田さんによる「ベルクソンと小林秀雄、『二源泉』と『本居宣長』への旅」が始まる。読者諸姉諸兄も、両書を鞄に入れて、本田さんの旅に同行されてみてはいかがだろうか。

*

この小林秀雄に学ぶ塾、通称山の上の家の塾における「本居宣長」精読十二年計画は、令和七年(二〇二五)三月をもってお開きを迎えた。終業を祝し、互いの健闘をたたえ合うべく、六月末に開かれた打上げ会(終業慶賀の会)の場で、池田雅延塾頭から、「本居宣長」における、次のような小林先生の言葉が紹介された。――学問とは物知りに至る道ではない、己れを知る道であるとは、恐らく宣長のような天才には、殆ど本能的に掴まれていたのである。

その言葉を噛み締めながら、今号の「『本居宣長』自問自答」に寄せられたエッセイを読み直してみた。小林先生が三十七歳のとき、昭和十四年(一九三九)に書いた作品「疑惑Ⅰ」のなかにある言葉を思い出した。

「独創的に書こう、個性的に考えよう、などといくら努力しても、独創的な文学や個性的な思想が出来上がるものではない。あらゆる場合に自己に忠実だった人が、独創的な仕事をしたまでである。そういう意味での自己というものは、心理学が説明出来る様なものでもなし、倫理学が教えられるようなものでもあるまい。ましてや自己反省というような空想的な仕事で達せられる様なものではない。それは実際の物事にぶつかり、物事の微妙さに驚き、複雑さに困却し、習い覚えた知識の如きは、肝心要の役には立たぬと痛感し、独力の工夫によって自分の力を試す、そういう経験を重ねて着々と得られるものに他ならない。このような経験は、人間に、結果として、それぞれ独特な表現の方法を与えざるを得ない」(新潮社刊「小林秀雄全作品」第11集所収)。

ここにある「物事」という言葉を、「『本居宣長』」という言葉に置き換えて、今一度読んでみよう。山の上の家の塾において、緊張しながらも池田塾頭の隣に座り(もしくはオンライン上で向き合い)、多数の塾生を眼の前に、必死に考え準備してきた「自問自答」を披露するという経験を、何度も重ねてきた塾生諸氏であれば、そうだそうだと、深い実感をもってうなずいてくれるはずである。

手前味噌ではあるが、今回のそれぞれのエッセイもまた、塾生の皆さん一人ひとりが、たっぷりと時間をかけて進めてきた、そういう「学問」の成果そのものなのである。

(了)

第三十章下天武天皇の野心と見識

1

天智十年(六七一)十二月三日、第三八代天智天皇が崩御し、翌年八月、皇位の継承をめぐって天智天皇の子、大友皇子と、弟、大海人皇子との間に壬申の乱が起った。戦いは一ヵ月余りに及んで大友皇子は自尽、翌年正月、大海人皇子が即位して第四十代天武天皇となったが、兄天智天皇以来の大化の改新をいっそう強力に推進するとともに八色の姓を制定して新たな政治的秩序の構成を図るなど進取の気性に富んでいたかに見える天武天皇は、わが国初の国史の編修をも企図して進取の気性を存分に発揮した。

天武天皇は、国史、すなわち日本史の編修を思い立つや、何年か前に中国から渡来し、たちまちのうちに日本人の日常生活から日本文化の根幹までも席巻するに至っていた漢文によってではなく、国文、すなわち日本語の文章によって国史を書こうとし、その補佐役として文章の読解力、記憶力に優れていた舎人、下級官吏の稗田阿礼を起用した。

これを受けて、小林氏は言っている、

――阿礼にしてみれば、勅命は意外だったかも知れないが、天皇の決断の意味するところは、よく理解されたに違いない。現に国民の大多数の生活のうちに生きている歴史と言えば、口承による「日継」とか「世継」とか呼ばれるものの他にはない事を、阿礼は、最も切実に感じていた人と考えてよさそうだからだ。彼は喜んで勅命を奉じ、努力を惜しまなかったであろう。……

「口承」は口伝の伝承、「日継」は歴代天皇の皇位継承の経緯、「世継」は歴代天皇代々の事跡であるが、次に言われる「安万呂」は阿礼の口誦を筆録し、「古事記」を書き上げた太安万呂である。

――安万侶にしてもそうなのだ。口誦の「勅語の旧辞」を、国語に固有な表現性を損わず、そのまま漢字によって、文章に書き上げる、そういう破格な企図は、安万侶を驚かしたであろうが、企てが強引に打出されてみれば、この鋭敏な知識人の批評意識は強く動かされて、「謹テ随ヒ二詔旨ニ一、子細ニ採リ摭」という事になったに相違ない。彼が、直ちに、漢字による国語表記の、未だ誰も手がけなかった、大規模な実験に躍り込んだのも、漢字を使ってでも、日本の文章が書きたいという、言わば、火を附けられれば、直ぐにでも燃えあがるような、ひそかな想いを、内心抱いていたが為であろう。……

ここで、「『古事記』の文体」と見出しを立てた拙文の第三六回、第二十八章の次の件を思い出していただこう。

――この「阿礼ニ勅語シテ、帝皇ノ日継及ビ先代ノ旧辞ヲ誦ミ習ハシム」とある天武天皇の大御意を、そのまま元明天皇は受継がれるのだが、文は「臣安万侶ニ詔シテ、稗田阿礼ガ誦ム所ノ勅語ノ旧辞ヲ録シテ、以テ献上セシム」となっている。宣長は「さて此には旧辞とのみ云て、帝紀をいはざるは、旧辞にこめて文を省けるなり」と註している。即ち、「旧記の本をはなれて」、阿礼という「人の口に移」された旧辞が、要するに「古事記」の真の素材を成す、と安万侶は考えているとするのだ。更に宣長は、「阿礼ニ勅語シテ」とか「勅語ノ旧辞」とかいう言葉の使い方に、特に留意してみるなら、旧辞とは阿礼が「天皇の諷誦坐ス大御言のまゝを、誦うつし」たものとも考えられる、とまで言っている。……

「勅語」は一般には単に「天皇の言葉」と解されているが、ここに見られる「勅語シテ」とか「勅語の旧辞」とかの用法からすれば「勅語」には天皇自ら声に出して言う、あるいは天皇自ら声に出して読む、の意もあり、宣長の「古事記伝」の肝心要はこの「天皇自ら声に出して読む」にある。また「本辞」「旧辞」の「辞」は文字どおりに「言葉」を意味するのであり、しかもここでの「旧辞」は文字で書かれた記録を言っているのではない、家々に文字で書かれて残っていた記録を天武天皇が声に出して「諷誦坐ス大御言」、すなわち天皇が「旧辞」を読み上げた声の調子をも言っているのであり、阿礼は天皇の声の調子もそっくりそのまま耳に留め、そのまま安万呂に向って口誦した。安万侶は阿礼の口をついて出る話し言葉を一音一音文字に写し取り、それを「古事記」の文章の基とした。天武天皇の宿願は「本辞」「旧記」の「削偽定実」(偽りを削り、実を定む)はもちろんだったが、日本古来の大和言葉、すなわち、書き言葉ではない話し言葉として何千年も何万年も生きてきた大和言葉の保持にあったと宣長は言うのである。

2

かくして小林氏の「歴史の思い出」、すなわち、氏の想像力を駆使した「歴史の再現」は第三十章に入ってなお続く。

――「然ルニ上古ノ之時、言意並ニ朴ニシテ、レ敷キ文ヲレ構フルコト句ヲ、於テレ字ニ即チ難シ」云々とつづく彼の言葉にしても、ただ、国語表記の技術上の困難を言っているのではない。実験の強行に駆りたてられた、その複雑な文化意識の告白でもあったろう。ところが、この告白は、純粋な漢文で、書かれたのである。告白は、言意並に朴とは言えなかったからではない。当時の常識による正統な文章法に、彼は従ったまでであった。この事ほど、彼の仕事が、文字通り、一つの実験であった事を、明らかに語っているものはない、とも言えるのである。もう繰返す要もないと思うが、漢文の訓読が、知らず識らずのうちに、漢語のふりに移って、宣長の言う「漢文訓」となるのは自然の勢いであった。この流れのままに、流れていなくては、漢字が、国字に消化されて了うという事にはならなかった筈だ。古語に還らんとする安万侶の極めて意識的な方法は、この緩やかな、自然な過程に逆い、これを乱すものにならざるを得なかった。この、誰の手本にもなりようのない、国語散文に関する実験は、言ってみれば、傑作の持つ一種の孤立性の如きものを帯びたのであって、そういうところに、宣長の心は、一番惹きつけられていたのを、「記伝」の「書紀の論ひ」を見ながら、私は、はっきりと感ずるのである。……

――「古事記」の散文としての姿、宣長に言わすと、その地の文の「文体」は、「仮字書キの処」、「宣命書の如くなるところ」、「漢文ながら、古語ノ格ともはら同じき」処、「又漢文に引カれて、古語のさまにたがへる処」、そうかと思うと、「ひたぶるの漢文にして、さらに古語にかなはず」という個所も交って、乱脈を極めているが、それはどうあっても阿礼の口誦を、文に移したいという撰者の願いの、そっくりそのままの姿だ。……

――漢文で書かれた序文の方は、読者が、それぞれの力量に応じて、勝手に、これを訓読するのが普通だっただろうが、本文の方は、訓読を読者に要求していた。それも純粋な国語の訓法に従う、宣長の所謂「厳重」な訓読を求めていた。だが、勿論、安万侶には、訓読の基準を定め、後世の人にもわかるように、これを明示して置くというような事が出来たわけはなかった。従って、撰者の要求に応じようとすれば、仕事は、「古事記」に類する、同時代のあらゆる国語資料に当ってみて、先ず「古語のふり」を知り、撰者の不備な表記を助け、補わなければならないという、妙な形のものになった。宣長は言う、「此記は彼ノ阿礼が口に誦習へるを録したる物なる中に、いと上ツ代のまゝに伝はれりと聞ゆる語も多く、又当時の語つきとおぼしき処もおほければ、悉く上ツ代の語には訓ミがたし、さればなべての地を、阿礼が語と定めて、その代のこゝろばへをもて訓べきなり」(「古事記伝」訓法の事)と。宣長に言わせれば、漢字による古言の語法の「移り」「頽れ」という事が、絶えず行われていたからだ。「漢文にうつし伝へて後、初の古言は絶て、つたはらぬ」という事があり、それも、漢文の豊富な語彙に圧迫されて、新たに訓が造られて行ったからである。……

――そういう言葉の動揺に影響されながら、逆にこれを利用した、安万侶の表記の用字法や措辞法に、足を取られぬ為には、一たん、「なべての地を、阿礼が語と定め」たら、この仮説をしっかり取って動かぬ態度が肝腎だ。そうでなければ、「古事記」の訓法の研究など出来はせぬ、そう宣長は言いたいのである。……

「なべての地を」の「なべての」はすべての、であるが、ここで言われている「一たん、『なべての地を、阿礼が語と定め』たら、この仮説をしっかり取って動かぬ態度が肝腎だ。」を、私たち一般読者も確と肝に銘じたい。研究者ならずともこの仮説を肝に銘じて読めば、「古事記」の古語は目に映るだけでなく、耳に聞こえてくるだろうからである。

3

小林氏は、続けて言う、

――「古事記伝」で説かれている訓法は、奈良時代の訓読として、今日の学問の上から言っても、正しいかどうかというような専門的な論は、無論、私の任ではないが、豊富な資料を駆使出来るようになった今日の研究者にも、宣長が、限られた資料から推論したところに、そう多くの誤りを発見する事は出来ないのではあるまいか。だが、宣長の学問の大事は、後世の修正を越えたところにあった。……

「だが、宣長の学問の大事は、後世の修正を越えたところにあった」。この一言も読み過ごすまい。

――一体、漢文の訓読などというものは、今日でも不安定なものだ。「古事記序」は、当時、大体どういうような形式で、訓読されていたか、これを直かに証するような資料が現れぬ限り、誰にも正確には解らない。まして、どう訓読すれば、阿礼の語調に添うものとなるかというような、本文の呈出している課題となれば、其処には、研究の方法や資料の整備や充実だけでは、どうにもならないものがあろう。ここで私が言いたいのは、そういう仕事が、一種の冒険を必要としている事を、恐らく、宣長は非常によく知っていたという事である。この、言わば安万侶とは逆向きの冒険に、宣長は喜んで躍り込み、自分の直観と想像との力を、要求されるがままに、確信をもって行使したと言ってよい。……

――なるほど古言に関しては、その語彙、文法、音韻などが、古文献に照して、精細に調査され、それが、宣長の仕事の土台をなしたのだが、土台さえあれば、誰でも宣長のように、その上に立つ事が出来たとは言えない。宣長が、「古言のふり」とか「古言の調」とか呼んだところは、観察され、実証された資料を、凡て寄せ集めてみたところで、その姿が現ずるというものではあるまい。「訓法の事」は、「古事記伝」の土台であり、宣長の努力の集中したところだが、彼が、「古言のふり」を知ったという事には、古い言い方で、実証の終るところに、内証が熟したとでも言うのが適切なものがあったと見るべきで、これは勿論修正など利くものではない。「古言」は発見されたかも知れないが、「古言のふり」は、むしろ発明されたと言った方がよい。発明されて、宣長の心中に生きたであろうし、その際、彼が味ったのは、言わば、「古言」に証せられる、とでも言っていい喜びだったであろう。……

ここで言われている「発明」は、「物事の正しい道理を知り、明らかにすること」と『広辞苑』や『大辞林』に見えている「発明」で、小林氏はこういう宣長の学問を第四十二章に至ると「創作」とまで言っているが、

――このような考えに誘われるのは、宣長の紆余曲折する努力に、出来るだけ添うようにして、「古事記伝」を読む者には、極めて自然な事だと思われる。しかし、はっきりとこのような考えに重点を置いて、「古事記伝」が分析されている研究が殆どないのは、いろいろ読んでみて、意外であった。この点で、私が教示を得たのは、笹月清美氏の「古事記伝」の方法の分析(「本居宣長の研究」)である。古言の調は定義出来ないが、これが宣長の心中で鳴っている限り、疑いようなく明瞭なものであり、そのどんな小さな変調も、彼の耳を掠めて通るわけにはいかないように見える。この調べによって、訓法の一番難かしい、微妙な個所となると、いつも断案が下されている。先ず、文の「調」とか「勢」とか「さま」とか呼ばれる全体的なものの直知があり、そこから部分的なものへの働きが現れる。「調」は完全な形で感じられているのだから、「云々とのみ訓みては、何とかやことたらはぬこゝちすれば」という事になる。理由ははっきり説明出来ぬし、説明する必要もない、「何とかやことたらはぬこゝち」がすれば充分なので、訓の断定は、遅疑なく行われる。例えば、「然訓ては、古語にうとければ、よしや撰者の意には非ずとも」という思い切った事にもなる。笹月氏の研究では、多数の例が証引されているが、その中から一つ引いて置く。……

と小林氏は言って、

――これは二十七之巻に出て来る倭健命の物語からのものだ。西征を終え、京に還って来た倭建命は、又、上命により、休む暇もなく東伐に立たねばならぬ。伊勢神宮に参り、倭比売命に会って、心中を打明ける話で、宣長が所懐を述べているこの有名な個所は、多くの研究者達に、屡々引用されている。これは、ただ宣長の訓の決め方を示すだけのものではない。一見するに越したことはない宣長の学問の方法の、具体的な「ふり」の適例として、挙げるのであるから、引用も丁寧にして置く。……

と、わざわざことわって笹月清美氏の「本居宣長の研究」から次のように引用されるのだが、私も小林氏に準じて氏の引用文を丁寧に引用する。この引用は、ただ「宣長の学問の方法の、具体的な『ふり』の適例」と言うに留まらず、「小林秀雄の批評の方法の、具体的な『ふり』の適例」でもあるからだ。小林氏はあるとき、中村光夫氏と私を前にして、「批評は引用に尽きるのだよ、批評している文章のここぞという一節が過不足なく引用できたら、もう評家の評言などは一言も要らないのだよ」と言われたが、今回の小林氏の引用文は、引用文の全文がここぞという一節、なのである、以下のようにである。

4

「天皇既所三以思二吾死一乎、何撃二遣西方之悪人等一而、返参上来之間、未レ経二幾時一、不レ賜二軍衆一今更平二遣東方十二道之悪人等一。因レ此思惟、猶所レ思―看二吾既死一焉。患泣罷時、倭比売命、賜二草那芸剣一」云々。――

これを、宣長は次のように訓んだ。

「天皇既く吾れを死ねとや思ほすらむ、何なれか西の方の悪人等を撃りに遣はして、返り参上り来し間、幾時も経らねば、軍衆どもをも賜はずて、今更に東の方の十二道の悪人等を平けには遣はすらむ、此れに因りて思惟へば、猶吾れはやく死ねと思ほし看すなりけりとまをして、患ひ泣きて罷ります時に、倭比売の命、草那芸剣を賜ひ」云々。――

「既所以思吾死乎は、波夜久阿礼袁斯泥登夜淤母富須良牟と訓べし、(所以を、ユヱと訓ては語穏ならず、さてオモホスと云には、以ノ字あまりたれども、下に所思看とあると、相照して思ふに、此も必ズ然あるべきところなり、)以ノ字は、もと思の下に在て、以ヲレ吾なりけるを、後に誤リて、上に書るなり、(袁と云べき処に、以ノ字を置る例、記中常に多かり、)さて既クは、此は、いかで早速くと願ふ意の波夜久にて、(既ノ字の意には当らざれども、既往しことを波夜久と云は、此ノ字に当れるから、通はして書るなり、語だに同じければ、字には拘らざるは、古ヘのつねなり、)死と云に係れり、下に吾既ク死とあるにて心得べし、さて夜といひ、良牟と云辞は、乎ノ字、其ノ意に当れり、(凡て夜とかゝりて、良牟と結る辞は、俗言に加と云に当れり、此{ココ}は吾を早く死ねと思シ食歟と云意なり、)」

「所思看は、淤母富志売須那理祁理と訓べし、(看ノ字、諸本、者と作るは誤なり、今は真福寺本に依れり、)玉垣ノ朝ノ段にも、所思看者、続紀廿に、所思看、万葉十五に、淤毛保之売須奈、十八に、於毛保之売之弖などあり、さて下に、那理邪理と云ことを添フるは、思ヒ決めていさゝか嘆き賜へる辞なり、(上に、既く吾を死ねとや所思すらむとあるは、先ヅ大方にうち思ひ賜へるさまを詔へる所なる故に、夜と云ヒ良牟と云て、決{サダ}めぬ辞なり、さて事のさまに因リて、よく思ヒめぐらし見るに、左右に早く死ねと所思すに疑ひなしと、終に思ひ決め給へる趣の御祁言なり、よくよく文のさまを味ひてさとるべし、)」

「さばかり武勇く坐皇子の、如此申し給へる御心のほどを思ヒ度り奉るに、いといと悲哀しとも悲哀き御語にざりける、然れども、大御父天皇の大命に違ひ賜ふ事なく、誤り賜ふ事なく、いさゝかも勇気の撓み給ふこと無くして、成功竟給へるは、又いといと有難く貴からずや、(此ノ後しも、いさゝかも勇気は撓み給はず、成功をへて、大御父天皇の大命を、違へ給はぬばかりの勇き正しき御心ながらも、如此恨み奉るべき事をば、恨み、悲むべき事をば悲み泣賜ふ、是ぞ人の真心にはありける、此レ若シ漢人ならば、かばかりの人は、心の裏には甚く恨み悲みながらも、其はつゝみ隠して、其ノ色を見せず、かゝる時も、たゞ例の言痛きこと武勇{タケ}きことをのみ云てぞあらまし、此レを以て戎人のうはべをかざり偽ると、皇国の古ヘ人の真心なるとを、万ヅの事にも思ひわたしてさとるべし、)」

ここに明らかなように、訓は、倭建命の心中を思い度るところから、定まって来る。「いといと悲哀しとも悲哀き」と思っていると、「なりけり」と訓み添えねばならぬという内心の声が、聞えて来るらしい。そう訓むのが正しいという証拠が、外部に見附かったわけではない。もし証拠はと問われれば、他にも例があるが、宣長は、阿礼の語るところを、安万侶が聞き落したに違いない、と答えるであろう。これでは、証拠は要らぬという事になりはしないか。それとも、証拠など捜せば、却って曖昧な事になる、とでも言いたいのだろうか。

すると、又ここで繰返したくなるのだが、先ず「なべての地を、阿礼が語と定めて」、仕事は始まったのである。言うまでもなく、これは、「阿礼が語」を「漢のふりの厠らぬ、清らかなる古語」と定めて、という意味だ。安万侶の表記が、今日となってはもう謎めいた符号に見えようとも、その背後には、そのままが古人の「心ばへ」であると言っていい古言の「ふり」がある、文句の附けようのなく明白な、生きた「言霊」の働きという実体が在る、それを確信する事によって、宣長の仕事は始まった。其処に到達出来るという確信、或は到達しようとする意志、そういうものが基本となっていると見做さないと、宣長の学問の「ふり」というものは、考えにくいのである。そういうものが、厳密な研究のうちにも、言わば、自主独往の道をつけているという事があるのだ。

凡庸な歴史家達は、外から与えられた証言やら証拠やらの権威から、なかなか自由になれないものだ。証言証拠のただ受身な整理が、歴史研究の風を装っているのは、極く普通の事だ。そういう研究者達の心中の空白ほど、宣長の心から遠いものはない事を思えばよい。と言って、宣長は、心のうちに、何も余計なものを貯えているわけではないので、その心は、ひたすら観察し、批判しようとする働きで充されて、隅々まで透明なのである。ただ、何が知りたいのか、知る為にはどのように問えばよいのか、これを決定するのは自分自身であるというはっきりした自覚が、その研究を導くのだ。研究の方法を摑んで離さないのは、つまるところ、宣長の強い人柄なのである。彼は、証拠など要らぬと言っているのではない。与えられた証言の言うなりにはならぬ、と言っているまでなのだ。

「古事記伝」が完成した寛政十年、「九月十三夜鈴屋にて古事記伝かきをへたるよろこびの会しける兼題、披書視古、――古事の ふみをらよめば いにしへの てぶりことゝひ 聞見るごとし」(「石上稿」詠稿十八)。これは、ただの喜びの歌ではない。「古事記伝」終業とは、彼には遂にこのような詠歌に到ったというその事であった。歌は、そのまま、彼が「古事のふみ」を披いて、己れに課した問題の解答である事を示している。「古事記」という「古事のふみ」に記されている「古事」とは何か。宣長の古学の仕事は、その主題をはっきり決めて出発している。主題となる古事とは、過去に起った単なる出来事ではなく、古人によって生きられ、演じられた出来事だ。外部から見ればわかるようなものではなく、その内部に入り込んで知る必要のあるもの、内にある古人の意の外への現れとしての出来事、そういう出来事に限られるのである。この現れを、宣長は「ふり」と言う。古学する者にとって、古事の眼目は、眼には手ぶりとなって見え、耳には口ぶりとなって聞える、その「ふり」である。

ところで、宣長の歌だが、そういう古事のふりを、直かに見聞きする事は、出来ないが、「古への手ぶり言とひ聞見る如」き気持には、その気になればなれるものだ、とただそう言っているのではない。そういう気味合のものではないので、学問の上から言っても、正しい歴史認識というものは、そういう処にしかない、という確信が歌われているのである。かくかくの過去があったという証言が、現存しないような過去を、歴史家は扱うわけにはいかないが、証言が現存していれば、過去は現在に蘇るというわけのものではあるまい。歴史認識の発条は、証言のうちにはないからだ。古人が生きた経験を、現在の自分の心のうちに迎え入れて、これを生きてみるという事は、歴史家が自力でやらなければならない事だ。そして過去の姿が歪められず、そのまま自分の現在の関心のうちに蘇って来ると、これは、おのずから新しい意味を帯びる、そういう歴史伝統の構造を確める事が、宣長にとって「古へを明らめる」という事であった。史料の提供する証言にしても、証拠にしても、この認識を働かす為に使用される道具に過ぎず、「古事記伝」に見られるのは、それらが、宣長の言いなりに使われている有様である。

更に、これは先きに、別の言い方で言ったところだが、こういう事も考えていいだろう。過去の経験を、回想によってわが物とする、歴史家の精神の反省的な働きにとって、過去の経験は、遠い昔のものでも、最近のものでも、又他人のものでも、己れ自身のものでもいいわけだろう。それなら、総じて生きられた過去を知るとは、現在の己れの生き方を知る事に他なるまい。それは、人間経験の多様性を、どこまで己れの内部に再生して、これを味う事が出来るか、その一つ一つについて、自分の能力を試してみるという事だろう。こうして、確実に自己に関する知識を積み重ねて行くやり方は、自己から離脱する事を許さないが、又、其処には、自己主張の自負も育ちようがあるまい。

歴史を知るとは、己れを知る事だという、このような道が行けない歴史家には、言わば、年表という歴史を限る枠しか摑めない。年表的枠組は、事物の動きを象{かたど}り、その慣性に従って存続するが、人の意で充された中身の方は、その生死を、後世の人の意に託している。倭建命の「言問ひ」は、宣長の意に迎えられて、「如此申し給へる御心のほどを思ヒ度り奉るに、いといと悲哀しとも悲哀き御語にざりける」という、しっかりした応答を得るまでは、息を吹き返したことなど、一ぺんもなかったのである。歴史を限る枠は動かせないが、枠の中での人間の行動は自由でなければ、歴史はその中心点を失うであろう。倭建命の「ふり」をこの点に据え、今日も働いているその魅力を想いめぐらす、そういう、誰にも出来る全く素朴な経験を、学問の上で、どれほど拡大し或は深化する事が出来るか、宣長の仕事は、その驚くべき例を示す。それは、「古事記」で始められた古人の「手ぶり言とひ」が、「古事記伝」という宣長の心眼の世界のうちで、成長し、明瞭化し、完結するという姿をとる。……

第三十章はここまで言って閉じられる。

(了)

十六、契沖の弟

ここで、契沖まわりのことに話を戻したい。契沖には快旭という弟がいて、家系図に「肥後熊本不動院五世住」とあるように、熊本で僧侶として終生を送ったことは、第一章で述べたとおりである。不動院は、私の生家からほど近い、現在の熊本市中央区中唐人町にあった。二〇一八年の六月、その場所を初めて訪れてみたところ、堂宇のたぐいはもはやなく、駐車場の一角に、朽ちて散乱した墓石群が埋もれていた。先年の大地震の影響もあったのか、無惨な光景が広がっていた。生い茂った草木で墓石の文字もほとんど読めない有様だった。

ところが、二〇二一年二月に再訪したところ、草木が刈り掃われ、墓石に刻まれた文字が読める状態になっていた。それと思しき墓石には、このように刻まれていた。

享保二十乙卯天

大阿闍梨法印快旭之寿蔵

閏三月初八日

これは、彌富破魔雄氏論文や久松潜一氏の「契沖伝」(至文堂)に記載のものと同一だ。確かに快旭は、この場所に住んでいた。「寿蔵」とは、生前に自ら作り置く墓のことをいう。両氏によれば、その墓石に向かって右側面には、

法華経一千部讀誦

八十五歳

題百萬遍念誦

とあり、没年月日と年齢は、亡くなったときに追刻したものと推定されている。

なお、彌富氏によれば、一時期この墓石は「既に廃滅した」ものと思われていたところ、昭和三年(一九二八)七月に発見され、彌富氏らが当時の熊本市長辛島知己氏に相談のうえ、「有志諸賢の同感共鳴により」資金を得て「保存の設備を施行し、簡単なる墓前祭を執行」するに至った。しかしながら、そういう有志諸賢の思いも空しく、戦争や大地震も含めて一世紀近くが経とうとするなかで、再び雑草雑木の中に埋もれる悲境に陥っているのである。

ちなみに、彌富破魔雄氏は熊本出身の国学者で、皇室の傳育官として明治四十五年(一九一二)から、のちの昭和天皇、秩父宮殿下、そして高松宮殿下の教育にあたった人物である。(*1)

さて、快旭は、十一歳頃に熊本の地に来たものと考えられている。「不動院松林寺は、もと熊本宮寺村(*2)にあった古刹であるが、これを天正十六年に、加藤清正が府内唐人町に移したもので」、何らかの縁故があって来熊したのであろう。延宝七年(一六七九)、二十九歳という若さで師快祐の後を継ぎ不動院の住持となり、法印の最上僧位まで得た。三十一歳の時には大阿闍梨となった。このような外形的な行跡もさることながら、国学や漢学においても造詣の深さがあったと、彌富氏は貴重な二つの具体例を挙げて評価している。

まずは、木山直元(*3)に贈った手紙と歌である。

「津々良何某は、上代の風を仰で、臨池の妙あり。世の人かの筆の跡を得たるもの、秘蔵せずといふことなし。一とせ歌を写して、予が家兄契沖へおくられしを、水戸の源黄門へ献じ高覧に備へられしかば、はなはだ珍重したまひて、文庫に納させたまふとうけ給る。今又本妙寺の日實師の望によりて、日本紀竟宴歌二まきを写されしを見侍り。目をおどろかし、感心のあまり、知らざる道の腰折をつらぬるものならし。

桑門快旭

うつ(写)しおく もじの関守 末の世に かきながしたる 水ぐき(茎)のあと」

これは直元の歌集「微塵集」のなかにあるもので、津々良何某とは直元のことである。快旭が、直元の「臨池の妙」すなわち達筆であることを褒めた文章であり、その筆跡のあまりの秀逸さに、自分は「知らざる道の腰折」すなわち不勉強でたいしたことのない歌を詠んだ、という謙遜の趣旨だ。「日本紀竟宴歌」については後に詳述するとして、彌富氏はその文章表現の妙に注目し、このように述べている。

「一篇の用語よく洗練され、語法もまたよく整ひ、したがつて文意の徹底して居る点は、(中略)出色あるものとするを憚らぬ」。また歌については「二句に体言を据ゑて居る手法や縁語の用ひざまなど、当時の歌としては、さる方にめでたい歌で、決して『知らざる道』といふ詞を、そのままに信用してはならない程である」。

もう一つは漢文で、熊本不動院の「霹靂記」にある一文である。但し、漢文で長いため、ここでは彌富氏による要旨を紹介したい。その姿は感じ取っていただけると思う。

「寛文十一年三月八日の夜、暴風雨俄に起こりて、霹靂一閃、護摩堂の上に落雷す。時に先師、堂中に持呪誦経す。徒弟房に居り、恐懼して地に伏す。師は晏然自若として、神色平時の如し。而して本尊並に脇士等、些かの損傷もなく、只、雷の穿つ所の孔のみ存せり。翌日隣人訪ひ来り、これを見て感嘆敬礼して去る。本尊は釈迦院の弉善大師の彫造せし像なり。先師、法諱は快祐、俗姓は眞嶋氏、隈本の人。この落雷に堂像、行者些かの損傷もなかりしかは、是に明王の加持力であると同時に、亦師の専精の力なり

弟子快旭、紀其顛末、以繋之不朽者也。

時天和年歳次辛酉菊秋吉旦

当寺中興第五世天台沙門大阿闍梨法印快旭誌焉」

これが記されたのが天和元年(一六八一)、快旭三十一歳のときである。落雷があった寛文十一年(一六七一)は二十一歳(*4)、徒弟の一人として凄まじい雷鳴に恐れおののいていたのであろう。これについて彌富氏は、「一読するに行文流暢、措辞よく体をなし、意またこれに随つて簡潔、要を尽くして居る。凡手でない事が十分に察せられる」と評している。

さらに、快旭に関する資料が極めて少ないなか、彌富氏論文「契沖と熊本」を納めた「契沖と熊本」(快旭阿闍梨墓碑保存会)という書籍中に、石原後凋氏の「紫のゆかり」というエッセイがあり、「肥後国誌」の中に快旭についての記述があるという。調べてみると、確かに「肥後国誌略」(元之巻、肥後国府部下巻)に、次のように記してあった。

天満宮 祭九月二十五日 新三丁目内塩屋町侍小路

細川若州候御会所近辺、船場町川筋土手際ニアリ。勧請年代不分明。天台宗不動院住持支配之。延宝七年正月三日ノ夜、不動院住持快旭法印夢想ヲ感ジ、神体ヲ夜半ニ不動院ヘ移シケルニ、同十五日近隣ニ火失アリテ社壇類焼ス。ソノ後社ヲ建テ遷座ス。

加えて石原氏は「今の文林堂主人丹邊氏は曰く」と、次のような話を紹介されていた。

「ある時藤公(坂口注;加藤清正)の重臣貴田孫兵衛、洗馬川に網を投げられると、木の塊がかかって来た。ひき上げて見られると天神の御像である。が御祭しようナドといふ考は勿論なかつたのでそのまま水に投込んでしまはれた。後日再びその辺を漁られると、又しも右の御像が網にひつかかつた。スルト孫兵衛もこれキツと『あるやうあらう』と信念し、叢祠を川の西岸なる藪中に建立して崇敬をいたされた。よつて里人は藪天神と称へたさうであつた。後年道の西側に移し奉つて、久しくこの地の守護神として祝祭してゐたが、近年米穀取引所改築の際また今の所にお遷し申し上げた」。

ちなみに、文林堂は、豊富な画材の品揃えのある文房具の老舗で、創業は明治十年。創業前には、細川家御用染物師として細川家の転封と共に小倉へ移住、寛永九年(一六三二)、細川忠利公の熊本転封とともに来住している。熊本出身の小説家、徳富蘆花も「少年時代熊本目貫の洗馬橋を渡つて向かふ角の文林堂といふ大きな文房具店で熊次は時折筆を買った」と記している(「富士」第三巻) 。

私は、新たに快旭の足跡を直に確認できそうな直観を得て、現在では熊本市中央区新町二丁目となっている現地に足を運んだ。足跡はあった。「藪天神」は、船場菅原神社として、コンパクトな敷地に美しく整然と整備されていた。

そんな境内に、古びた石碑があった。昭和十五年(一九四〇)に建てられた「場社碑」で、次のように刻まれていた(判読不明箇所は□)。

加藤清正之臣貴田孫兵衛 坪井川に投網の際 不□天神の尊像懸りしが 之を元の川中に投せしに 翌年再び其尊像を網中に得て□以て遂に奇瑞を感じ 之を拾揚し其洲辺に小祠を建て 之を祭祝奉るに至れりと伝ふ 里俗之を呼て藪天神と称す 天台宗不動院之を支配せしが 延寶七年正月三日夜時に 不動院住持快旭法印霊夢を感じ神躰を夜半に不動院へ移しける同十五日近隣に火失ありて其社壇類焼す 其後社を建て遷座すと云ふ 爾後明治の末 町□代富重利平翁之時亦今の地に三遷せられし者にして□けるに 数々の霊験に徴を里民の崇敬篤き亦故あり□□□志□に 富重徳次渡邊小次郎両氏其由来煙滅せむ事を□し 碑を後世に貽さん事を計られ 余に文を□せらる余生□此地に享けし者仍不文志顧みず概□を誌す事爾□焉

皇紀二千六百年祝典日

昭和十五年十一月十日

丹邉楽山撰並書

加藤清正の家来であった貴田孫兵衛が坪井川から引き上げた天神像が、藪天神のご神体として祀られていた。延宝七年(一六七九)正月三日夜、同社を管理していた不動院の住持快旭が夢に感じて、ご神体を不動院に移したところ、十五日に発生した近隣火災によって同社が消失、後日再建のうえ遷座した、という概要である。

なお当神社は、今ではむしろ、肥後てまり唄「せんば山の狸」(*5)のゆかりの神社として有名になっていて、境内には寄進されたタヌキの像が多数置かれている。行き届いた整備をされている管理者の方には頭が下がる思いでいっぱいである。ただ、契沖の弟である快旭という僧が、この近くにあった寺院の住持として亡くなるまで住んでいたこと、ご神体を火災から守った人物でもあったことは、今では地元の方でさえ、ご存じの方はほとんどいらっしゃらないのではなかろうか。

私は、快旭が、この地で生きていた足跡をまた一つ確認できた喜びを噛み締めながらも、駐車場の片隅で、なかば土に埋もれた墓石(寿蔵)のことを思い浮かべると、いたたまれなくなってしまった。この小論も、そんな両方の心持ちが強い動機の一つとなって認め始めたものであることを、改めて記しておきたい。

十七、僧快旭におくること葉

彌富氏論文のなかで、契沖が弟快旭に送った詞が紹介されている。その経緯は以下の通りである。「木山直平の筆に係る『契沖家集』といふ書が、近時我が友平野君(*6)の手によつて発見せられた。編者直平の自筆である所が、頗る貴いのである。此の巻尾に『僧快旭におくること葉』といふ一篇の文詞がある」。以下、その内容を見ていくことにしよう。なお、契沖が自身の出自を語っている件は、第一章他で既出の内容であるため割愛する。参考まで、全文を末尾に付しておく。

「肥後の國くまもとの城わた(渡)りに、快旭といふ此おい(老)法師が弟なるが、い(往)にし月おこせたるふみ(文)にいへるやうぞまづ悲しき」(( )内は筆者、以下同様)。熊本の快旭から届いた手紙には悲しいことが書いてあった。

「此の國の守の太郎がねの君は、ふん(文)月二十日あまり一日、江戸にしてわづかにひと日ふつかなやみ給ひて、う(失)せ給ひしかば、申すべきかぎりは中々いふにやはおよぶ。(中略)すなはち水戸の源参議の御むすめ、まことには、今出川殿のなるを、將軍の御はか(計)らひにて御むすめ(娘)とし給ひて、おんむこ(御婿)君と定まり、來むずる年ばかりや、こなたには渡したまはむ、など聞えつるを、あへなくてうたてき世の中のこと、などあり。かねてより此御なか(仲)らひあらんことは、こゝにもう(受)けたまりつるを、げに白河なみ(波)のなるせ(鳴る瀬)あは(泡)とこそたと(譬)ふべかりけりな」。「此の國の守の太郎がねの君」とは、熊本藩の三代藩主細川綱利の第九子で長男の與一郎のことである。五代将軍家綱の計らいで、この君と、公家の今出川家の姫君を徳川光圀の養女として、妻合わせることになっていたところ、君が元禄十三年(一七〇〇)七月二十一日に、わずか十四歳で、江戸で早世してしまい、縁談が水泡に帰してしまったことを快旭が嘆いていたのである。後述することになるが、光圀と綱利の親交は浅からぬものがあった。「かねてより此御なからひあらんことは、こゝにもうけたまりつる」とは、そのことを、契沖も承知していたと言っているように思われる。もちろん契沖と光圀との間にも、それに勝るとも劣らぬ深い親交があっただけに、人ごとではなかったものと思われる。

「をとこ君、まだことし十四にならせたまへば、女君は只ひいな(雛)やなにやにうづも(埋)るばかりにて、おは(御座)せけんなれば、をし(鴛鴦)鳥のはね、かたみ(互)に霜はら(払)ふならひも、し(知)ろしめ(召)さじや」。姫君は、ひな人形などに囲まれているような年齢でおいでなので、おしどりの夫婦が交互に場所を入れ替って霜を払い合うようなこともご存じではなかろう。「をし鳥のはね……」の表現は、枕草子「水鳥、鴛鴦いとあはれなり。かたみに居かはりて、『羽の上の霜払ふ』らむほどなど」(第三十八段)(*7)を踏まえたものだろうか。

「宰相の君は、わがつくば山とよそ(余所)ながら、みかげたのむ身なれば、そのゆゑよりかゝり、かの太郎がねの御事も、又はなれぬ故ありて、よそには聞きすぐされず」。光圀さまは、遠く筑波山のある常陸の地から、このたびの婚姻について今出川家のご威光に託しておいでなので、與一郎君の件も、聞き流されるということはない、という意か。(*8)

契沖は、父元全が、祖父を継いで熊本藩の家老を務めた兄元真(二代目としての下川又左衛門)に「子のつらにて」養育され、加藤家の改易とその後の断絶ののちは、尼崎城主の青山氏に「わづかなる仕へ」をして零落していったことに触れたあと、このように記している。「今は其の末なるものとては、いかなるえ(縁)にかありけむ、快旭ひとりはかなくてす(住)めるを、僧ながらかへりわぶめる」。すっかり落ちぶれてしまった一家の子として、どういう機縁か熊本の地に独り離れて住むことになってしまった、弟快旭のことを思うと不憫でならない、そんな心境であろうか。

「かゝれば野邊は(這)ふくず(葛)の、こなたかなたにつきて、こしはな(腰離)るばかりの歌ながら、五をよみいだ(詠出)してなん、はるかにかしこながら、姫君の御心をいたはしみ奉るになんありける」。「野邊はふくずの、こなたかなたにつきて」とは、当時大阪の円珠庵(*9)に住んでいた契沖にとってみれば、「快旭ひとりはかなくてすめる」西の熊本と、お世話になっている光圀の住む東の常陸(*10)の双方に心を配って思い煩っているという心情を表しているのだろう。

そこで、姫君の心をいたみ、腰折れ歌を五首捧げることにした。

あ(逢)ふにこそ 別れはを(惜)しめ 浮世とて

見ぬなき人に こひ(恋)やわた(渡)らん

阿蘇山の 神もたぐ(偶)ひて 守りぬらし

など筑波根の かげ(影)なかりけむ

阿蘇の神は一緒になって幼い二人を守ってくれたのであろうか、筑波山の威光も届かなかったのか……

いまよりは 鼓の瀧よ 音なせそ

たちま(立舞)ふ人は あは(泡)と消えにき

熊本にあるという鼓の瀧よ、もう音は出さなくていい。立ち舞う君は泡と消えてしまったのだから…… ちなみに鼓の瀧は、現在の熊本市西区河内町野出に位置し、歌枕(*11)として知られている。(*12)

白河は くろ(黒)きすぢ(筋)だに なしと聞くを

などわが袖は すみ(墨)にやつせる

熊本を流れる清らかな白川には、黒い筋など見えないと聞いている。それに比べて、なぜわが袖は、こんなに黒く汚れてしまったのか……(契沖は泣き濡れてしまったのだ)ちなみに、阿蘇カルデラを源流とする白川は、快旭が住持を務めた不動院からすぐのところを流れている、現在の一級河川である。契沖は快旭から白川のことを聞かされていたのであろう。

名も聞かじ なにそは今は たはれ(多波連)島

波のぬれぎぬ(濡衣) ほ(干)さじわが身に

すっかり私は泣き濡れてしまった、そんな身で濡れ衣を干すことなどできようか…… 多波連島は、宇土市住吉町の有明海に浮かぶ島。平安時代からの歌枕で、濡れ衣の象徴とされた。「伊勢物語」(六十一)にある歌が念頭にあったのか。「名にしおはば あだにぞあるべき たはれ島 波のぬれぎぬ 着るといふなり」

この「こと葉」が記された時期については、平野氏らにより元禄十三年と推定されている。契沖は翌年に六十二歳で亡くなっているので、その前年に記されたものとなる。契沖が詠んだ五首には、阿蘇山、鼓の瀧、白河(川)、たはれ島、というように熊本の地理が織り込まれている。かつては家族が暮らし、今や散り散りになった兄弟のなかで、弟快旭が独り住まう熊本の地は、契沖にとって、いつまで経っても想像以上に大きな存在だったのではあるまいか、そんな思いが強くなるばかりである。

(*1)ちなみに、彌富氏の祖父千左衛門氏は、熊本出身の政治家横井小楠が、熊本の沼山津に閑居隠棲していた頃のよき理解者であり、パトロンでもあったそうである(山崎貞士「新熊本文学散歩」)。

(*2)現在の熊本県熊本市西区二本木の一部。

(*3)熊本在住で、契沖門下で歌を学んだ人物(第一章参照)。

(*4)漢文本文に記載のある干支「壬子」を正とすれば、二十二歳となる。

(*5)「あんたがたどこさ 肥後さ……」で知られるわらべ歌。

(*6)熊本出身の郷土史家の平野流香氏のこと。

(*7)「10」巻三に「羽の上の 霜うち払ふ 人もなし 鴛鴦の独り寝 今朝ぞ悲しき」とある。

(*8)ちなみに「古今和歌集」に、「常陸歌」として「筑波嶺の このもかのもに 影はあれど 君がみかげに ますかげはなし」(一〇九五)という歌がある。

(*9)現在の大阪市天王寺区空清町にある。

(*10)当時光圀は、現在の茨城県常陸太田市にある西山荘で隠棲していた。

(*11)和歌に多く詠みこまれる名所・旧跡。

(*12)平安時代の女流歌人、檜垣が詠んだとされる歌がある。音にきく つゝみが瀧を うちみれば たゝ山川の なるにそ有ける 但し、「拾遺集」には読み人知らずとして収録(巻九、雑下)。

【参考資料】

僧快旭におくること葉

肥後の國くまもとの城わたりに、快旭といふ此おい法師が弟なるが、いにし月おこせたるふみにいへるやうぞまづ悲しき。此の國の守の太郎がねの君は、ふん月二十日あまり一日、江戸にしてわづかにひと日ふつかなやみ給ひて、うせ給ひしかば、申すべきかぎりは中々いふにやはおよぶ。國こぞりてわかきものは親を失ひ、老いたるものはおのがわが子を、まどはしたらんやうになげくなる。すなはち水戸の源参議の御むすめ、まことには、今出川殿のなるを、將軍の御はからひにて御むすめとし給ひて、おんむこ君と定まり、來むずる年ばかりや、こなたには渡したまはむ、など聞えつるを、あへなくてうたてき世の中のこと、などあり。かねてより此御なからひあらんことは、こゝにもうけたまりつるを、げに白河なみのなるせあはとこそたとふべかりけりな。をとこ君、まだことし十四にならせたまへば、女君は只ひいなやなにやにうづもるばかりにて、おはせけんなれば、をし鳥のはね、かたみに霜はらふならひも、しろしめさじや。されど人々のとかくいふにつけてわれもさはをとこもたりとおぼしけむや。このほどいかにと、思ふばかりの御よはひに、いまよりゆゝしき色に、やつれたまひつゝ、ありて後は、枕をだにならべたまへることなきものしが、さらにひとりねかなしびたまはんを、思ひやりたてまつれば、法師の心だにぞいとをしく、たゞならぬや。宰相の君は、わがつくば山とよそながら、みかげたのむ身なれば、そのゆゑよりかゝり、かの太郎がねの御事も、又はなれぬ故ありて、よそには聞きすぐされず。おのがおほぢは、かの國のむかしの守、清正と聞こえたまへるに仕へて、下川のなにがしと、時にかずまへられしものなり。又は母方につけるおほぢは、はざま氏にて今の國の守にはおゝぢにておはせるが、小倉といふ所知りておはせし時に、弓射るつはものゝあづかりにて仕へしを、つかひにさゝれて、何とかいふ所渡るほど、ゆくりなきあらしま風にあひて、おぼれてうせぬ。そのしるしをさめる石、ちいさき島中に、今もありとなん。もと勝部氏なるを、又何とかやもいへば、われはそれがあひだならんとて、みづからおへりとか。そのめなるはすなはち、われらがおほばよ。片倉右馬允、主君の氏たまひて後は、加藤といひけるそれがめひにて、父は片岡、又は青木ともいひけるが手よりはなれて、小倉に行きてければ、こはちこふばかりなるひとりにて、あまたのむすめぐして、おやのもとにかゝりてやしなひし。かたくな法師が父は、兄がおやのあとをつぎて忠廣と聞こえ給へる世に、父が知れりしに、ひとへまして一萬石をはみしがもとにありて、人もえあなどらねば、時々の遊びに心をのみ入れて、兄がこのつらにてこそありけむを、かの國ほどなくほろびてのち、猶さすらへながら、兄がもとに年へてよそに、わづかなる仕へせしより、世はうきものとや知りそめたりけむ。今は其の末なるものとては、いかなるえにかありけむ、快旭ひとりはかなくてすめるを、僧ながらかへりわぶめる。本妙寺といふ寺は、清正のみがきたてたまへるが、今も國の光といふばかりにてのこれるに、おほぢ、をぢなどが名かきつけたるもの、又春の草、秋の木の葉にも、うづもれてなんある。かゝれば野邊はふくずの、こなたかなたにつきて、こしはなるばかりの歌ながら、五をよみいだしてなん、はるかにかしこながら、姫君の御心をいたはしみ奉るになんありける。

あふにこそ 別れはをしめ 浮世とて 見ぬなき人に こひやわたらん

阿蘇山の 神もたぐひて 守りぬらし など筑波根の かげなかりけむ

いまよりは 鼓の瀧よ 音なせそ たちまふ人は あはと消えにき

白河は くろきすぢだに なしと聞くを などわが袖は すみにやつせる

名も聞かじ なにそは今は たはれ島 波のぬれぎぬ ほさじわが身に

【参考文献】

・「枕草子」(「新潮日本古典集成」、萩谷朴校注)

(つづく)

以前、私は師とも仰ぐ池田雅延氏に、ベルクソンは「宗教と道徳の二つの源泉」(以下「二源泉」と略す)の例えば「圧迫と熱望」の節において「道徳的活動」は「一つには圧力。一つには牽引」という「深層の力」が存在することを示唆しており、これは本居宣長の山桜への愛着、それはすなわち「もののあはれをしる」ということから始まる宣長の思想、ひいては「本居宣長」で扱われている中江藤樹、伊藤仁斎、契沖、荻生徂徠、本居宣長に至る「独」の系譜の主調低音だけではなく、「本居宣長」全体のテーマの一つではないでしょうか、という趣旨の質問をしたことがある。

これに対し池田氏は、「『本居宣長』をめぐって」という小林秀雄と江藤淳の対談(新潮社刊「小林秀雄全作品」第28集所収)で、小林さんが、

私は若いころから、ベルグソンの影響を大変受けて来た。大体言葉というものの問題に初めて目を開かれたのもベルグソンなのです。それから後、いろいろな言語に関する本は読みましたけれども、最初はベルグソンだったのです。あの人の「物質と記憶」という著作は、あの人の本で一番大事で、一番読まれていない本だと言っていいが、その序文の中で、こういう事が言われている。自分の説くところは、徹底した二元論である。実在論も観念論も学問としては行き過ぎだ、と自分は思う。その点では、自分の哲学は常識の立場に立つと言っていい。常識は、実在論にも観念論にも偏しない、中間の道を歩いている。常識人は、哲学者の論争など知りはしない。観念論や実在論が、存在と現象とを分離する以前の事物を見ているのだ。常識にとっては、対象は対象自体で存在し、而も私達に見えるがままの生き生きとした姿を自身備えている。これは「image」だが、それ自体で存在するイマージュだとベルグソンは言うのです。この常識人の見方は哲学的にも全く正しいと自分は考えるのだが、哲学者が存在と現象とを分離してしまって以来、この正しさを知識人に説く事が非常に難かしい事になった。この困難を避けなかったところに自分の哲学の難解が現れて来る。また世人の誤解も生ずる事になる、と彼は言うのです。

この「イマージュ」という言葉を「映像」と現代語に訳しても、どうもしっくりしないのだな。宣長も使っている「かたち」という古い言葉の方が、余程しっくりとするのだな。「古事記伝」になると、訳はもっと正確になります。性質情状と書いて、「アルカタチ」とかなを振ってある。「物」に「性質情状」です。これが「イマージュ」の正訳です。大分前に、ははァ、これだと思った事がある。ベルグソンは、「イマージュ」という言葉で、主観的でもなければ、客観的でもない純粋直接な知覚経験を考えていたのです。更にこの知覚の拡大とか深化とか言っていいものが、現実に行われている事を、芸術家の表現の上に見ていた。宣長が見た神話の世界も、まさしくそういう「かたち」の知覚の、今日の人々には思いも及ばぬほど深化された体験だったのだ。

この純粋な知覚経験の上に払われた、無私な、芸術家によって行われる努力を、宣長は神話の世界に見ていた。私はそう思った。「古事記伝」には、ベルグソンが行った哲学の革新を思わせるものがあるのですよ。私達を取りかこんでいる物のあるがままの「かたち」を、どこまでも追うという学問の道、ベルグソンの所謂「イマージュ」と一体となる「ヴィジョン」を掴む道は開けているのだ。たとえ、それがどんなに説き難いものであってもだ。これは私の単なる思い付きではない。哲学が芸術家の仕事に深く関係せざるを得ないというところで、「古事記伝」と、ベルグソンの哲学の革新との間には本質的なアナロジーがあるのを、私は悟った。

と言われている箇所を引いて、「小生の『本居宣長』の読み方は小林先生がこの対談で言われている、宣長とベルグソンの本質的なアナロジー、すなわち『イマージュ』と『性質情状』に準じ続けている、あなたの言うことも一理あるように思えるし、部分的には正しいと思うが答えは保留したい」という旨を返された。

私は恥ずかしかった。池田氏に指摘されるまで、このことをすっかり失念していたからだ。このことをはっきり納得しなければ、「ベルクソンと小林秀雄、『二源泉』と『本居宣長』への旅」も無意味になるくらいの重大事であった。そこでまずこのことを考えてみたい。

ベルクソンの「物質と記憶」の前書きの第一段落の全文と第二段落の途中までをまず引用すると、

本書は、精神の実在と物質の実在を肯定し、一つの明確な例、記憶という具体的な例にもとづいて一方から他方への関連を明らかにしようとしている。それゆえ、明らかに二元論的である。しかし他方で、二元論がつねに惹起してきた数々の理論的困難を消し去るとは言わないまでも、それらを大いに軽減するのを望むような仕方で、身体と精神を思い描いている。因みに、これらの困難ゆえに、[身体と精神の]二元論は直接的意識(conscience-immédiate)に対して示唆され、常識[共通感覚]によって採用されているとはいえ、哲学者のあいだではほとんど敬意を払われていない。

このような困難は、大部分、物質について抱かれる、時に実在論的で、時に、観念論的な考え方に由来している。本書の第一章の目的は、観念論と実在論がいずれも過剰な二つの主張であり、また、物質をそれについてわれわれが抱く表象に還元するのは過ちであるが、物質をして、我々のうちに表象を生じさせるが、これらの表象とは本性を異にした一つの事物(chose)たらしめることも過ちである、ということを示すことにある。われわれにとって、物質とは「イマージュ」の総体である。「イマージュ」ということで、われわれは、観念論者が表象と呼ぶもの以上だが、実在論者が事物と呼ぶもの以下であるようななんらかの実在の意味に解している――「事物」と「表象」の中間に位置づけられたある実在の意味に。このような考え方は、単に常識的なそれである。

——ちくま学芸文庫「物質と記憶」合田正人・松本力訳

とあり確かに明確な二元論であると言っている。

イマージュ(image)はベルクソンの哲学で「持続」と並ぶ重要なキーワードだ。私なりにかみ砕いて説明をさせていただくと、ベルクソンがどこかで書いていたのだが、われわれが腕を動かすとき、内部的には一続きの動作であるけれども、外部から見ればその軌道は無限の点の集合であり方程式で表されうるものだ。いわば、直感的意識にとっては一続きの動作であるけれども、理性的意識にとっては無限に分解される時間のなかで同様の軌道をたどっていく運動であるとも言える。この両方を一度に感じること、これと同様のものごとへの知覚がイマージュと言っていいと思われる。

これからは少し複雑になっていく。ベルクソンの「持続」とはこの腕の運動というイマージュを知覚するときに直感的に一続きの運動であると考えるということだと言っていいと思う。しかし、簡単なようだが、我々の人生も一続きの「持続」であり歴史もまた人々が生きてきたという「持続」であるとしたらどうであろう。生命の進化は、そもそも宇宙が生まれてきてこれまでの流れは、等々と考えてみればこの「持続」も非常に微妙な味わいを持つのではないか。ここではあまり「持続」に深入りしないが、しかし、「本居宣長」では「独」の学脈や宣長の一貫性ということにも触れられているから「持続」ということを意識しておくこともまた大事なことであると私は思うのでここで少し触れてみた。

イマージュに話を戻そう。宣長は若い頃から「もののあはれをしる」ということについて次のような認識を持っていたようだ。

「目に見るにつけ、耳にきくにつけ、身にふるるにつけて、其よろづの事を、心にあぢはへて、そのよろづの事の心を、わが心にわきまへしる、これ事の心をしる也、物の心をしる也、物の哀をしる也。其中にも、猶くはしくわけていはば、わきまへしる所は、物の心、事の心をしるといふもの也、わきまへしりて、其しなにしたがひて、感ずる所が、物のあはれ也」(「紫文要領」巻上)

説明は明瞭を欠いているようだが、彼の言おうとするところを感得するのは、難しくはあるまい。明らかに、彼は知ると感ずるとが同じであるような、全的な認識が説きたいのである。知る事と感ずる事とが、ここで混同されているわけではない。両者の分化は、認識の発達を語っているかも知れないが、発達した認識を尺度として、両者のけじめもわきまえぬ子供の認識を笑う事は出来まい。子供らしい認識を忘れて、大人びた認識を得たところで何も自慢になるわけではない。

——小林秀雄「本居宣長」第十四章

「紫文要領」の成立は一七六三年だから、享保十五年(1730年)生まれの宣長三十三歳ぐらいの時に成立した文章であると言える。この頃からのちに「性質情状」と言い表されるベルクソンの「イマージュ」に相当する概念に関して宣長は考えていたと小林さんは言いたいのだ。

ところで、先に挙げたベルクソンの「物質と記憶」についてベルクソンは「しかし他方で、二元論がつねに惹起してきた数々の理論的困難を消し去るとは言わないまでも、それらを大いに軽減するのを望むような仕方で、身体と精神を思い描いている」とも言っている。どういうことであろうか。第七段落途中から八段落にかけてを引用する。

(前略)意識状態と脳の間に連帯があること、この点に異論の余地はない。けれども、衣服とそれを掛ける釘のあいだにも連帯はある。なぜなら、釘を抜くと衣服は落ちるからだ。しかし、だからといって、釘の形は衣服の形を素描している、もしくは、何らかの仕方でそれを予見するのをわれわれに許容するなどと言えるだろうか。言えはしない。だから心理学的事実が脳の状態に掛けられていることから、心理学的系列と生理学的系列という二つの系列の「併行性」を結論づけることはできない。(後略)

ところで、問題を解決するための正確な指示を事実に求めるや否や、記憶の分野に移動することになる。これは予想できたことである。なぜなら、想起は――本書でわれわれが示そうとしているように――まさに精神と物質が交差点を表しているからだ。(後略)

つまり、二元論を掲げてはいるが記憶の問題を研究することで二元論を最小限にすることができると言っていると考えてもいいだろう。

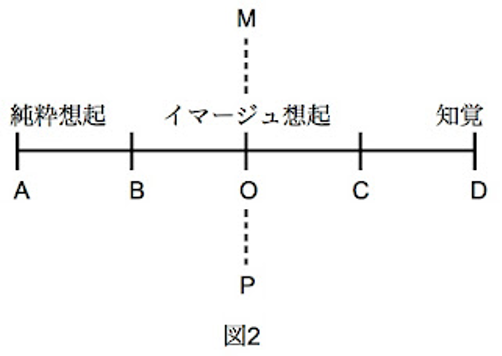

私は十数年ぐらい前にこの「物質と記憶」の本文を詳細に読み、それを文章にしたことがある。世論の受けは芳しくなかったが、一部の方には読んでいただけたようだった。その経験から簡単に記憶の問題についての内容を要約すれば、記憶にはイマージュ記憶と純粋記憶がある。(下図2参照、「物質と記憶」第三章第一節に掲示されているものと同等のもの)

「イマージュ記憶」は知覚されたイマージュの記憶であり、すべてが保存されている。「純粋記憶」は神経系(ベルクソンは感覚‐運動系とも言う)による記憶であり、イマージュ記憶は徐々に純粋記憶となり、ある意味結晶化されていく。それは精神かというと違う。面白いことにベルクソンは「(純粋)知覚」を第四章の最後すなわち本文の最後で「精神の最も低い段階 —記憶のない精神— であるような純粋知覚」という言い方をしていることに注意してほしい。知覚されるのはイマージュであり小林さんの言い方を借りれば「知ると感ずるとが同じであるような、全的な認識」である。我々の神経系(感覚ー運動系)は一方しか結晶化できないと言っていいだろう。しかし、それはベルクソンが前文で使っている表現を使えば釘と衣服の関係のように引っかけることはできる。言い方を変えれば純粋記憶は想い出すという働きによって再びイマージュ記憶を想起できるということなのだ。

さて、ここで、小林秀雄さんが「本居宣長」のなかで「性質情状(アルカタチ)」に触れている部分を引用したい。「本居宣長 補記Ⅱ」の最後の部分であり、力の入った最も美しい文章であるが、その全体は読者ご自身で味わっていただきたく、ここではさわりの部分だけを紹介しよう。

生命の流れに浸った、例えば「水火」という実体には、その確かな「かたち」が有ると、彼は言う。彼の熟考された表現によれば、水火には水火の「性質情状」があるのだ。彼方に燃えている赤い火だとか、この川の冷たい水とか言う時に、私達は、実在する「性質情状」に直に触れる「徴」としての生きた言葉を使っている(「有る物の徴」という言葉の使い方は「くず花」にある)。歌人は実在する世界に根を生やした「徴」としての言葉しか使いはしない。

私はここにおいて一つの気づきを得た。「古事記」とは一つの純粋記憶なのだろうと。そして言葉もまた純粋記憶の中で生きているが故に「徴」となりイマージュ記憶を呼び出すことができるのであろうと。

この気づきは、自分の中では確信しているが確実とまでは言えず、まだ十分にこなれたものではない。これから始める旅の中で確信を育てていくものとなるだろう。

一方で私は思う。「古事記」が先人が残した記憶であるならば、それを甦らせるには我々に不断の努力が必要であると。そしてまたそこに先人の大いなる愛を感じずにはいられない。それ故にこそ、宣長は「敷島の 大和心を 人問はば 朝日ににほふ 山ざくら花」と詠んだのであろうと。

(つづく)

【前回稿との橋渡しとして】

今回は、「常識」という言葉について思索をめぐらせたい。小林秀雄先生の『考えるヒント』の一連の作品たち、その中に出てくる言葉のいくつかは、小林先生が執筆を進めるうちに、より深い意味を醸成するようになった、熟していったのではないか、そのような読者としての感慨を携えて書いていきたい。

常識という語は、前回稿で引用した「忠臣蔵Ⅰ」では次のように使われている。前回引用箇所から抜粋する。

——窮境に立った、極めて難解な人の心事を、私達の常識は、そっとして置こうと言うだろう。そっとして置くとは、素通りする事でも、無視する事でもない。そんな事は出来ない。出来たら人生が人生ではなくなるだろう。経験者の常識が、そっとして置こうと言う時、それは、時と場合によっては、今度は自分の番となり、世間からそっとして置かれる身になり兼ねない、そういうはっきりした意識を指す。常識は、一般に、人の心事について遠慮勝ちなものだ。人の心の深みは、あんまり覗き込まない事にしている。この常識が、期せずして体得している一種の礼儀と見えるものは、実際に、一種の礼儀に過ぎないもの、世渡り上、教えこまれた単なる手段であろうか。(新潮社刊『小林秀雄全作品』第23集p.227~8)

——常識は、生活経験によって、確実に知っている、人の心は、その最も肝腎なところで暗いのだ、と。これを、そっとして置くのは、怠惰でも、礼儀でもない。人の意識の構造には、何か窮極的な暗さがあり、それは、生きた社会を成立させている、なくてはかなわぬ条件を成している、と。(同p.228)

前回からの繰り返しになるが、この一節は、赤穂浪士事件の発端となった、浅野内匠頭長矩の切腹、その直前の彼の心事に目を凝らす小林先生の言葉である。そこから目が逸れているわけではなく、小林先生の目ははっきり内匠頭の心に向っているのだが、それが極まったところで、使われる言葉が抽象性を帯びていることに気付く。小林秀雄作品の読者が試されるのはまさにこのような箇所であろう。こうした言葉が多い文章にぶつかって、早急な理解を求めると、すぐに世間一般で通用している言葉の意味に引きつけようとしがちである。そこを堪えて、私たちもじっと見つめなければならない。

【常識という語をめぐって】

そこで、「常識」という語の熟視が不可欠である。この語の定義を明らかにしたいわけではない。そうではなく、小林先生が「常識」を言う時の心遣いを体験しようとするのである。ここで大いに参考になるのが、『小林秀雄全作品第23集』所収「或る教師の手記」の脚注である。本作品の詳述は後にするが、まずは「常識」に付された注を見よう。

——ここでは、人間誰にも生れつき備わり、そのうえさらに実社会で訓練された思慮分別の意。単に外部から習得される知識よりも、万人共通の直観力、判断力、理解力に重きをおいて筆者は用いる。(同p.140)

この注の書きぶりを、たとえば『大辞林 第三版』(三省堂)の説明と比べると性質がわかりやすくなる。『大辞林』では、「常識」の説明には「ある社会で、人々の間に広く承認され、当然もっているはずの知識や判断力」とある。このように一般的に常識の説明には、「知識」が含まれる。たとえば、「空という字は、『そら』と読む、これは常識だ」「今の総理大臣の名前を知らないなんて、君は常識がないな」というような用いられ方である。しかし、『小林秀雄全作品』の注では、あえて「単に外部から習得される知識よりも」と強調し、「万人共通の直観力、判断力、理解力」を重視する。つまり、より人間の内側にそもそもある認識の力であると言っている。「そのうえさらに実社会で訓練された思慮分別」ともあるから、そうした内的な力が、鉄が鍛えられて刀になったり、石が磨かれて宝玉になったりするのと同様に、より洗練されていくようなイメージで、「常識」が捉えられていることがわかる。

【「或る教師の手記」の位置】

この脚注が付されている元の文章である「或る教師の手記」が『考えるヒント』の中で、どのような位置にあるか、記しておきたい。

——実は、別の事を書こうと思っていたのだが、昨日から、或る中学校の先生の長い手記を読んで、その事を書く気になって了った。(同p.136)

「或る教師の手記」はこう書き出される。「別の事」というのが、次の連載作品である「ヒットラアと悪魔」の題材である映画作品(「十三階段への道」)のことなのか、全く別の作品や事件のことなのかはわからないが、それはここでは気に留めない。しかし、重要と思えるのは、「或る教師の手記」の題材が、表題通り、無名の中学教師の手記であって、『考えるヒント』の中の他の作品、とりわけ文章作品が題材となっている作品では、古今東西は問わないが公に知られた著作物(たとえば、プラトン、本居宣長、井伏鱒二、河上徹太郎など)が取り上げられるのに比して、あきらかに異質であるということだ。

本稿において「或る教師の手記」と向かう理由もここにある。「常識」について論じるには、まさにこの語がそのまま表題になっている作品(エドガア・アラン・ポオの「メールツェルの将棋差し」と人工知能の問題を題材にしている)もあるのだが、私はむしろ無名の教師が著した手記と、それと真剣に向き合った小林先生の文章にこそ、先に紹介した脚注の言葉を借りれば、「万人共通の直観力、判断力、理解力」であり、「そのうえさらに実社会で訓練された思慮分別」としての「常識」を考える糸口になると考えている。

【「或る教師の手記」と常識】

「或る教師の手記」は昭和三十五(1960)年四月に発表されている。若干、その当時の教育業界について、背景知識を記そう。この作品の本文の中に、勤評問題というものが出てくる。勤評問題は、本作の脚注によれば、「愛媛県における教育委員会と教職員組合の対立から表面化し、教育委員会による教職員の能力や実績に対する評価の問題が社会問題となっていた」(同p.138)ものである。教職員組合の全国組織は日本教職員組合、略して日教組と呼ばれていた。教育委員会と日教組の対立、これは教育問題というよりも、中央権力と反権力の対立、あるいはもっと大雑把に右派と左派の対立を軸とした政治問題と言えよう。そうした背景をまず押さえておいて、ある教師の手記の内容に入っていこう。

ある中学校の週ごとの会議の場で、「教室であばれないように」という議題で議論が行われ、その会議の場には生徒委員百余名と当番教師がいたが、手記を記したのとは別の教師が、ある生徒の「(教室であばれてはいけないなど)常識じゃないか」という発言を捉えて、次のように言う。

——常識? 常識って何んだね。そんなわかったような、わからないような、いいかげんなものは信じられないね(同p.137)

その続きはそのまま引用しよう。

——「議長ッ」と一年の男生徒が立つ。「教室で、あばれると、窓ガラスや机や椅子をこわすからいけないのです」

「うん、なるほど。だが、何故、窓ガラスや机や椅子をこわしてはいけないのか。君達は、あばれたい。それなら、ちょっとあばれるとこわれるような安物のガラスを、何故入れて置くか、と考えないか」。教師は、指で窓のガラスをはじき、「こんなやくざなガラスを入れたのは誰か。やくざな政治家だ。政治が、なっていないのだ」。(同)

このエピソードが示しているのは、先の背景を踏まえるとこういうことになる。この教師は、「教室であばれてはいけない」という問題を、政治の問題としているが、これは明らかに勤評問題を含む、教育委員会と日教組の政治的対立の線上で捉えている。教育現場における具体的な問題が、より広範な政治問題にすり替わっている。その認識を固持する教師にとって、生徒が発した「常識」という言葉は「いいかげんなもの」にすぎないのである。しかし、そう問題を捉えてみせたところで、結局「生徒は、教室であばれる事を、決して止めなかった」というところがこの挿話のオチなのだ。その顛末が、この教師の、もっともらしいが、何か確実にずれている理屈の滑稽さを示唆するようでもある。

手記を記した教師が見せるこうした話に、小林先生は「あきれ返って、開いた口がふさがらないような事」と率直に書いている。しかし、だからこそ小林先生は、手記の筆者たる教師の目を信じて、彼の言葉に耳を澄ましていくのである。このエピソードとは別の話題に移ったところを引用する。

——例えば、石川達三の「人間の壁」が現れる。教育問題について、世人の関心を高めたという点で有益な著作である。作者の長期間にわたる調査の労も認めるし、作者の学校教師等に対する好意も感じている。だが、残念ながら読み通す事が出来なかった。教師の生活の真相が描かれていないからだ。手記の筆者は、そう言うのである。

私は、ここで文学論をするのではない。経験者にとって、経験的事実を離れる事が、いかに難いかを言う。それは、どんなに注意しても、注意し足りない事だ、と言うのだ。事、生活に関しては、経験者の頭数だけ、真相の数がある、そんな不毛な考えに、もし注意力を働かせているなら、導かれる筈はない、そんな認識の遊戯に、注意力なぞ要らないであろう、と言いたいのだ。生活経験の質、その濃淡、深浅、純不純を、私達は、お互い感じ取っているものだ。敢えて言えば、その真偽、正不正まで、暗黙のうちに評価し合っているものだ。それが生活するものの知慧だ。常識は、其処に根を下している。だからこそ、常識は、社会生活の塩なのだ。(同p.140)

小林先生は、手記の筆者である教師の目をもって語る。その教師が毎日見ているのは、学校と生徒たちである。それだけなのである。そこで日々起こることから目を逸らさず、注意し続けている。そうやって経験を深めている教師の目からすると、石川達三の小説は、題材こそ教師の日々の現場が扱われているものの、「教師の生活の真相が描かれていない」と感じられるものであった。こうはっきり言うことは、「生活に関しては、経験者の頭数だけ、真相の数がある」という一般通念への挑戦とも取れる。こう断言する教師の感想と同じ側に、小林先生は立っている。生活はたしかに人それぞれにあるだろうが、それをどれだけ深く経験できるか、それは生活者各人の注意力次第であると信じているからだ。そして、他人が真に経験をしている者であるか、それは常識によって判断できることなのだ、と小林先生は言う。

ここで論じられているのは、ある教育現場に直接関わっている教師とそうではなく取材を通じてしか現場を知ることのできない小説家の単なる対比ではない。「文学論をするのではない」と言っているのはその意味であろう。続きを引用して考えてみる。

——(本多注:常識は)無論、分析の適わぬものだ。週番制度会議の席上で、精神薄弱な教師が、常識というような、わかったような、わからぬような、曖昧なものは信じない、と言うのも無理はない。彼には、生活に対する注意力が欠けている。分析の適わぬものを、見詰める忍耐を失っている。現代に蔓延している悪疫である。常識という原石は、常に実在するのだが、自覚的な生活人がだんだん稀れになれば、原石が磨かれるのもだんだん稀れになる理であろう。(同p.140~1)

小林先生は、手記を書いた教師の同僚である別の教師が、同じ教育現場にいながら、その経験を深めることができていないと見ている。先に引用した別の教師が「常識というような、わかったような、わからぬような、曖昧なものは信じない」という態度を取ってしまうことを、注意力や忍耐力の不足だと言っている。同時に、小林先生は、こうした教師の態度は「現代に蔓延している悪疫」であると認めている。この「精神薄弱な教師」だけではない、生活に対する注意力や忍耐力に欠け、常識が信じられない多くの生活者が、生活を経験に深化できぬまま暮らし続けている。そうした流行の中だからこそ、小林先生の目に、手記を記した教師の出現が、稀有な事件として映ったのではないだろうか。それは、常識の生存報告であったのだ。

手記の筆者の常識を小林先生は信じる。そんな彼を、委員会と日教組という表面上の対立の中に置き直してみて浮かび上がる姿について、次のように語る。

——不思議な事だ。手記の筆者は、教育とは、毎日、飯を食うような当り前な事だ、と確信しているのだが、彼が周囲に見るものは、ことごとく異様な言動である。手記は、長々と続くのだが、筆者は、教育の理想もかかげていないし、理論も説いてはいない。彼は保守派でもなければ、進歩派でもない。教育委員会は、師範学校伝来の形式指導の中で眠っている。日教組は、社会変革に型った教育の革新だけを夢みている。夢も見ず、眠っている者と、眠って夢を見ている者との間に、何か大した違いでもあるのだろうか。

彼等は、摑み合いをしなければならぬほど、異った人種なのか。睡眠中の争いに、終る期はあるまい。私のような、事情に不案内な読者にも、土っぽこりにむせ返って、目を覚ましている一教師の姿は明瞭である。彼は、目を覚ましてさえいれば、いやでも毎日、目に飛び込んで来るものだけを見ている。生徒だけが見えている。(同p.141~2)

——生徒は𠮟り通し、P・T・Aや教委や日教組には衝突し通しの、寧日のない日がつづく。彼は、すっかり学校の変り者になる。だが彼にしてみれば、教育の理想は結構だが、その戸口を開ける鍵穴は、目の前の事態の外にはないと確信しているだけだ。健全な実行家の常識を磨いているだけなのだ。(同p.142~3)

教育の現場に持ち込まれる空虚な理想が、教師たちも、その対立者たちも、眠らせる。その中で、少なくとも手記の筆者一人は、目を覚ましている。小林先生はそう感じて、彼こそが、問題にあたるために見るべきものは「目の前の事態の外にはないと確信」し、「健全な実行家の常識を磨いている」のだと語る。

【常識についてのまとめ、改めて「忠臣蔵Ⅰ」へ】

「或る教師の手記」の概要を追いながら、重要と思える箇所を引用して、これまで論を進めてきた。はじめに紹介した「人間誰にも生れつき備わり、そのうえさらに実社会で訓練された思慮分別の意。単に外部から習得される知識よりも、万人共通の直観力、判断力、理解力」という意味での常識は、これまでの論によって、さらに次のように言い足せないだろうか。すなわち、常識とは、経験を空想せずに真剣に見つめることによってのみ養われる人間の知恵である、と。手記内の挿話によって示されたのは、常識を信じて日々を生きる難しさであった。それゆえに手記の筆者が、小林先生には、自らの経験をはっきり自覚する数少ない生活人の姿に映った。そこに常識が生き生きと働く様を感じ取ったのではないか。目の前の問題を別の問題にすり替えて説明しようとする、その誘惑をはねのけて、経験を深め、生活を実行する、そうした忍耐を伴う人間の営みの中でだけ、常識は宿り、育っていく。

廻り道をしたが、これで改めて「忠臣蔵Ⅰ」に戻ってこられるのである。常識は人の心事に遠慮がちだ、あまり覗き込まないことにしている、と小林先生が言っていたのは、鍛えられた常識は、複雑な人の心事を軽率な説明で片付けようとしないということだ。その代わりに、辛抱強くじっと見つめるのである。それは単純な答えを期待しているわけではない。暗いものに偽の光を当てて明るみに出そうということを、常識はしない。ではその凝視の先に、何が生まれるのか。それが先の教師の場合、手記という形になった。小林秀雄という批評家にとっては、それが批評作品を生むことになるであろう。内匠頭の心事を見つめる小林先生の常識が、そのまま「忠臣蔵Ⅰ・Ⅱ」という作品の姿になるのである。

(つづく)

「物語の生命を源泉で飲んだ紫式部」と題し、これまで三回にわたって筆を進めてきた。ここで改めて、振り返っておきたい。

Ⅰ(「好*信*楽」2023年冬号所収)では、紫式部が、他人の心ばえに対する感情移入や共感の強さにおいて、際立つ気質を持っていたこと、式部自身が「古歌」や「物語」に人一倍親しみ「憂さをも慰め、心をも晴らす」という、その功徳をよく体感していたこと。加えてその功徳が、古人たちから平安の世に至るまで、連綿と受け継がれてきたものであることを、彼女が鋭く直観していたことについて述べた。

Ⅱ(「好*信*楽」2024年冬号所収)では、紀貫之が「土佐日記」の執筆を通じて行った「和文制作の実験」、すなわち「最初の国字と呼んでいい平仮名」を用いて、「平凡な経験の奥行の深さを、しっかりと捕え」た日記を書き上げたことを、彼が土佐から帰京する船旅のなかで感じた喜怒哀楽のさまを通じて示した。

そして前稿のⅢ(「好*信*楽」2024年春号所収)においては、式部が、曽祖父や祖父と昵懇であった紀貫之と、「古今和歌集」や「土佐日記」を通じてどのように向き合ってきたのか、さらには貫之の作品を介し、または直かに、「万葉集」や記紀の時代を生きた古人たちと、いかに向き合ってきたのかを、彼女の作品に示されているところを見た。

そこで本稿では、小林秀雄先生が言うところの、彼女が飲んだ「生命」や「源泉」に向けて、さらに深く掘り進めてみることにしたい。

*

本稿では、「本居宣長」のなかで頻出している「言霊」という言葉に注目する。小林先生は、十九章から四十九章に至る、多くの場面で「言霊」という言葉を使っている。ただし、その意味合いについては、本居宣長と長年にわたり向き合ってきた、先生ならではの意味合いが込められており、留意が必要だ。「言霊」とは一般的に、例えば「広辞苑」(岩波書店)によると「言葉に宿っている不思議な霊威。古代、その力が働いて言葉通りの事象がもたらされると信じられた」というように説明されている。

そこでまず、この言葉が、実際にどのように使われていたのか、もっとも古い例として「万葉集」を紐解いてみることにしよう。使用例は三首ある。まずは、長歌から。

好去好来の歌一首

神代より 言ひ伝て来らく そらみつ 大和の国は 皇神の 厳しき国

言霊の 幸はふ国と 語り継ぎ 言ひ継がひけり 今の世の 人もことごと

目の前に 見たり知りたり 人さはに 満ちてはあれども 高光る

日の大朝廷 神ながら 愛での盛りに 天の下 奏したまひし 家の子と

選ひたまひて 勅旨 戴き持ちて 唐国の 遠き境に 遣はされ

罷りいませ 海原の 辺にも沖にも 神づまり うしはきいます

もろもろの 大御神たち 船袖に 導きまをし 天地の 大御神たち

大和の 大国御魂 ひさかたの 天のみ空ゆ 天翔り 見渡したまひ

事終り 帰らむ日には またさらに 大御神たち 船袖に

御手うち懸けて 墨縄を 延へたるごとく あぢかおし 値嘉の崎より

大伴の 御津の浜びに 直泊てに 御船は泊てむ 障みなく

幸くいまして 早帰りませ

(巻第五、八九四)

反歌(略)

天平五年の三月一日、良が宅にして対面す。献るは三日なり。山上憶良 謹上大唐大使卿 記室

冒頭十四句「……見たり知りたり」までの歌意はこうである。――神代の昔から言い伝えて来たことがある、この大和の国は、皇祖の神の御霊の尊厳極まりない国、言霊が幸をもたらす国と、語り継ぎ言い継いで来た。このことは今の世の人もことごとく目のあたりに見、かつ知っている。

七十代前半の山上憶良が、天平四年(七三二)八月に遣唐大使に任命された丹治比真人広成(*1)に対して、翌年四月の出航に際して贈った餞の歌である。題詞にある「好去好来の歌」とは、まさに無事に行き無事に帰ることを祈る歌という意味だ。しかし、ただの贈る言葉ではなかった。そこには、憶良の特別な思いが込められていた。

そこから遡ることおよそ三十年、文武天皇朝の大宝元年(七〇一)正月二十三日、三十年ぶりに遣唐使が任命された。執節使は粟田朝臣真人で、憶良はこのときに、遣唐少録として渡唐していたのである。伊藤博氏の想定によれば、一行が難波津を旅立ったのは、大宝元年五月半ばのこと。出航にあたり憶良も、柿本人麻呂から餞の歌を贈られていた。

柿本朝臣人麻呂が歌集の歌に曰はく

葦原の 瑞穂の国は 神ながら 言挙げせぬ国 しかれども 言挙げぞ我がする

言幸く ま幸くいませと 障みなく 幸くいまさば 荒磯波 ありても見むと

百重波 千重波にしき 事挙げす我れは 事挙げす我れは

(巻第十三、三二五三)

反歌

磯城島の 大和の国は 言霊の 助くる国ぞ ま幸くありこそ

(巻第十三、三二五四)

それぞれの歌意はこうである。

――神の国葦原の瑞穂の国、この国は天つ神の神意のままに、人は言挙げなど必要としない国です。しかし、私はあえて言挙げをするのです。この言のとおりにご無事でいらっしゃい、障ることなくご無事で行って来られるならば、荒磯に寄せ続ける波のように、変わらぬ姿でまたお目にかかることができるのだ、と、百重に寄せる波、千重に寄せる波、その波のように繰り返し繰り返しして、言挙げをするのです、私は。言挙げをするのです、私は。(三二五三)

――我が磯城島の大和の国は、言霊が幸いをもたらしてくれる国なのです。どうかご無事で行って来て下さい。(三二五四)

丹治比真人広成に餞別の歌を贈った憶良自身が、以前、人麻呂から同じように歌を贈られていたのだ。そしてこの歌にも「言霊」という言葉が使われていた。伊藤氏は、人麻呂による餞別歌と憶良の好去好来歌には、「意識や歌句の上で共通する点が目立つ。好去好来歌の『神代より 言ひ伝て来らく そらみつ大和の国は 皇神の厳しき国 言霊の幸はふ国と 語り継ぎ言ひ継がひけり云々』は、人麻呂集歌の『葦原の瑞穂の国は 神ながら言挙げせぬ国」や「磯城島の大和の国は言霊の助くる国ぞ』に相通じ、それを深化徹底させる面がいちじるしい」と述べたうえで、晩年の憶良が詠んだ好去好来歌について、このように言っている。

「憶良はこのみずからが送られた大宝元年の歌の記憶を底に置きながら、天平五年三月三日献上の好去好来歌を詠んだということも考えられる。みずからが無事帰着するに至った根源の言葉となったその歌を下地に歌うことは、それだけで、多治比真人広成の好去好来を実現させる効能があると考えられたのではなかろうか」。憶良は、人麻呂から贈られた歌の「言霊」という言葉を改めて詠むだけではなく、その言霊が秘めている力が発動されることを信じて、冒頭十四句を詠んだのである。

さらに、「ことだま」という言葉は「万葉集」において、このようにも使われている。作者は人麻呂である。

言霊の 八十の衢に 夕占問ふ 占まさに告る 妹は相寄らむ

(巻第十一、二五〇六)

玉鉾の 道行き占に 占へば 妹は逢はむと 我れに告りつる

(同、二五〇七)

それぞれ、このような歌意だ。

――言霊の振る立つ、八十の道辻で夕占を問うた。すると、占のお告げにはっきりと出た。「お前の思う子はお前にきっとなびき寄るだろう」。(二五〇六)

――玉鉾の立つ道、その道を行く人の言葉の辻占で占ったところ、「お前の思う子はお前にきっと逢うだろう」と、この私にちゃんとお告げしてくれた。(二五〇七)

ともに、素人が行う夕占に寄せる恋がテーマだ。夕占とは、言霊が活動する夕方、辻に立って、行き交う人の言葉の端から吉凶を占うことをいう。伊藤氏は「たとえば、ア音で始まる何らかの音声(言葉)が耳に入れば「妹は逢ふ」と決めておいて、その言葉を聞こうと辻占に立つのであろう」と推定している。

以上から、「万葉集」で使われている「ことだま」という言葉に込められた上代の人たちの心持ちも体感できたように思う。そこで、小林秀雄先生は、このように言っている。「『言霊のさきはう国』『たすくる国』を深く信じて、万葉歌人が言語表現につき、どう歌ったかは周知の事だ。これを、そのまま素直に受取らぬ理由はあるまい」(新潮社刊「小林秀雄全作品」第28集所収、p53)。

そこで言われる「素直に受取」るとはどういうことなのか、引き続き先生が語るところに耳を傾けてみよう。「上代の人々は、言葉には、人を動かす不思議な霊が宿っている事を信じていたが、今日になっても、言葉の力を、どんな物的な力からも導き出す事が出来ずにいる以上、これを過去の迷信として笑い去る事は出来ない。『言霊』という古語は、生活の中に織り込まれた言葉だったが、『言霊信仰』という現代語は、机上のものだ。古代の人々が、言葉に固有な働きをそのまま認めて、これを言霊と呼んだのは、尋常な生活の智慧だったので、特に信仰と呼ぶようなものではなかった。言ってみれば、それは、物を動かすのに道具が有効であるのを知っていたように、人の心を動かすのには、驚くほどの効果を現す言葉という道具の力を知っていたという事であった」(同,p45)。

一方、本居宣長は、「言霊」について、どのように考えていたのだろうか。

彼が「言霊」について記している箇所は、確認できた範囲では「くづ花」と「詞の玉緒」の二作である。

まず、神代の伝説についての宣長の考えに対して、市川匡(*2)が行った論駁の書「末賀能比礼」の中で難者の匡が文字の徳を言うのに対し、宣長が「くず花」のなかで言伝えの徳を説く件である。

「文字は不朽の物なれば、一たび記し置きつる事は、いく千年を経ても、そのままに遺るは文字の徳也、然れ共文字なき世は、文字無き世の心なる故に、言伝へとは大に異にして、うきたることさらになし。今の世とても、文字知れる人は、万の事を文字に預くる故に、空にはえ覚え居らぬ事をも、文字知らぬ人は、返りてよく覚え居るにてさとるべし、殊に皇国は、言霊の助くる国、言霊の幸はふ国と古語にもいひて、実に言語の妙なること、万国にすぐれたるをや」。これを読むと、宣長は言霊について語るにあたり、音声言語が念頭にあったことがよくわかる。

もう一つは、「『万葉』の古言から『新古今』の雅言にわたり、広く詠歌の作例が検討されて、『てにをは』には、係り結びに関する法則的な『とゝのへ』、或は『格』と言うべきものがある事が、説かれ」ている「詞の玉緒」である。宣長の肉声を直に聴いてみよう。

・てにをはは、神代よりおのづから萬のことばにそなはりて、その本末をかなへあはするさだまりなん有て

・そもそも切るる所とつづく所とかはれる詞は、てにをはのととのへも又同じきは、いともあやしき言霊のさだまりにして、さらにあらそひがたきわざなりかし(以上、詞瓊綸一之巻)(傍点筆者)

・そもそも此ととのひは、さらに後の世に定めたる物にはあらず、神代の始より人の言の葉にしたがひて、おのづから定まれる物にし有ければ、ことさらに心せざれども、おのづからよくととのへりければ

・いで上ツ代よりてにをはの定まりの、正しかりけることを、くはしくいはむ、まづ古事記と日本紀とにのれる歌、長き短き合せて百八十余首ある。皆いと神さびて、今の世に耳遠き詞共おほかれども、てにをはにいたりては、古今集よりこなたのととのへと、もはら同じくて、ことなることなし(以上、詞瓊綸七之巻 古風の部)

・まづふるき文には、延喜式の八の巻に集め載せられたるもろもろの祝詞、また続日本紀などの御代御代の宣命の詞などのこれり、これらも事にしたがひ時代にしたがひて、詞のふりこそとりどりにふるめかしけれ、てにをはのととのひは、もはらことなることしなければ(同 文章の部)

ここで宣長は、「てにをはの定まり」における、いわゆる文法上の係り結びの法則について述べているだけのように見える。ところが小林先生は、「しかし」とつないで、このように続ける。「彼は、単なる文法学者として、そう言ったのではない。そういう彼の考えの中心は、これらの歌人たちは歌を詠むのに文法など少しも必要とはしていなかった、言霊の力を信じていれば、それで足りていた、そういう処にあったと言った方がよい」(新潮社刊「小林秀雄全作品」第27集所収、p273)。

加えて宣長が、先に引いた「くず花」の一節に続けて「中古迄、中々に文字といふ物のさかしらなくして、妙なる言霊の伝へなりし徳ともいひつべし」と語っていることに続けて、先生はこう述べるのである。

「宣長は、言霊という言葉を持ち出したとき、それは、人々の肉声に乗って幸わったという事を、誰よりも、深く見ていた。言語には、言語に固有な霊があって、それが、言語に不思議な働きをさせる、という発想は、言伝えを事とした、上古の人々の間に生まれた、という事、言葉の意味が、これを発音する人々の、肉声のニュアンスと合体して働いている、という事、そのあるがままの姿を、そのまま素直に受け納れて、何ら支障もなく暮らしていたという、全く簡明な事実に、改めて注意を促したのだ。情の動きに直結する肉声の持つニュアンスは、極めて微妙なもので話す当人の手にも負えぬ、少なくとも思い通りにはならぬものであり、それが語られる言葉の意味に他ならないなら、言葉という物を、そのような『たましひ』を持って生きている生き物と観ずるのは、まことに自然な事だったのである」(同 第28集所収、p171-172)(傍点筆者)。

ここで、「言葉の意味が、これを発音する人々の、肉声のニュアンスと合体して働いている」という一文を熟視したい。それは、こんな場面を想起させないだろうか。――人がある事物に接した。例えば、野原を歩いていて一輪の美しい花が咲いているのを見た。それに情を動かされ、ある音声(言葉)を思わず発した、例えば「うつくしい」と……

宣長は、「古事記伝」一之巻「古記典等総論」でこう述べていた。

「抑意と事と言とは、みな相称へるものにして、上ツ代は、意も事も言も上ツ代、後ノ代は、意も事も言も後ノ代、漢国は、意も事も言も漢国なるを、書紀は、後ノ代の意をもて、上ツ代の事を記し、漢国の言を以テ、皇国の意を記されたる故に、あひかなはざること多かるを、此記は、いさゝかもさかしらを加へずて、古ヘより云ヒ伝ヘたるまゝに記されたれば、その意も事も言も相称て、皆上ツ代の実なり、是レもはら古ヘの語言を主としたるが故ぞかし、すべて意も事も、言を以て伝フるものなれば、書はその記せる言辞ぞ主には有ける」。

この一節を本文に引用した小林先生は、このように話を続けている。

「『古事記』の、古えよりの云い伝えに忠実な言語表現では、言わば、『意も事も言も相称』っていると言う。宣長がよく使う言葉で言えば、其処には、そういう『形』が見えるのであって、その『形』こそ、取りも直さず『上ツ代の実』と呼ぶものだ、と彼は言いたい。これは誰が工夫し、誰が作り上げた『形』でもない。人々に語り継がれて生きていくうちに、国語は、自らの力で、そういう『形』を整えたのである。何も、わが国の上ツ代の語言に限らない。何処の国の、何時の時代の語言でも、そういう『形』を取る力は自らのうちに蔵している」(同 p154)(傍点筆者)。

今一度、文中にある「自らの力で、そういう『形』を整えた」という言葉をよくよく眺めてみよう、宣長の「詞の玉緒」における語り口、例えば「おのづから……そなはりて」「此ととのひ」「おのづから定まれる物にし有ければ」という口調と共鳴しているように聴こえないだろうか。この件で、「言霊」という言葉は使われていないものの、小林先生には、その言葉が念頭にあったし、宣長の身になって、意を汲んでみればそうならざるを得ない、そんな強い確信があったように思われる。その確信は、このような言葉となって現れた。

「『古事記』註釈という廻り道」を歩くなかで、宣長が「非常な忍耐で、ひたすら接触をつづけた『皇国の古言』とは、註解の初めにあるように、『ただに其ノ物其ノ事のあるかたち(坂口注;性質情状)のままに、やすく云初名づけ初たることにして、さらに深き理などを思ひて言る物には非ざれば』、――という、そういう言葉であった。未だ文字がなく、ただ発音に頼っていた世の言語の機能が、今日考えられぬほど優勢だった傾向を、ここで、彼は言っているのである。宣長は、言霊という言葉を持ち出したとき、それは、人々の肉声に乗って幸わったという事を、誰よりも、深く見ていた。言語には、言語に固有な霊があって、それが、言語に不思議な働きをさせる、という発想は、言伝えを事とした、上古の人々の間に生まれた、という事、言葉の意味が、これを発音する人々の、肉声のニュアンスと合体して働いている、という事、そのあるがままの姿を、そのまま素直に受け納れて、何ら支障もなく暮らしていたという、全く簡明な事実に、改めて注意を促したのだ。情の動きに直結する肉声の持つニュアンスは、極めて微妙なもので話す当人の手にも負えぬ、少なくとも思い通りにはならぬものであり、それが語られる言葉の意味に他ならないなら、言葉という物を、そのような『たましひ』を持って生きている生き物と観ずるのは、まことに自然な事だったのである」。

以上のことを踏まえて、私は、このような自問自答を行った。――小林秀雄先生は、古人が事物の「性質情状」を素直に感受し、その困難な表現に心躍らすには、言霊の働きが必要だった、そのように各自が人生の「実」と信じたところが、物語として人伝えされ、育てられてきたと言っている。そこで言う「言霊の働き」とは、具体的にどういうものだったのか。例えば、古人が、ある事物に接して情を動かされ、ある音声を発した。そんな個々の経験が肉声によって語り合われ、語り継がれ、自ずと「神」という言葉が、宣長の言う「『徴』としての生きた言葉」として、「ととのひ」「定まる」。彼によれば、「古事記」の、古えよりの云い伝えに忠実な言語表現では、事物から感受した意(心ばへ)と、実際になした事(しわざ)と、表現する言が、相称った「形」をしている。このように、国語は、語り継がれて生きていくうちに自ずからそういう「形」を整えてきた。そのような力が、そこで言われる「言霊の働き」ではあるまいか。

*

さて本稿の冒頭、「万葉集」のなかで「ことだま」という言葉が使われている三首を見たところで、柿本人麻呂と山上憶良の歌があった。このことについて、小林先生が触れている件がある。

(「万葉集」の編者の一人である大伴)「家持は、当然、(漢詩集である)『懐風藻』を意識したであろうが、それは、特に対抗意識を働かすというよりも、おおらかな自信を持っていたという事だっただろう。人麿と憶良を尊敬していたこの歌人の心持には、「言霊のたすくる国」「言霊のさきはふ国」という発想を生んだ自信と、同質のものがあったであろう」(同 第27集所収、p301)。

それが、「古今和歌集」の編纂者であり、「土佐日記」の作者でもあった紀貫之となると、大変相違して来る。「和歌は、彼の言うように、『色好みの家に、む(埋)もれ木の人知れぬ事となりて、まめなる処には、花薄ほに出すべき事にもあらずなりにたり』(仮名序)という次第となって、宮廷に於ける文章道の権威は、もう決定的なものとなっていた」。極端な唐風模倣という、平安遷都とともに始まった朝廷の積極的な政策により、和歌は、公認の教養資格の埒外に弾き出されてしまっていたのである。

延喜五年(九〇五)四月十八日、醍醐天皇の英断によって歌集撰進の命が下ったものの、貫之ら編者にとって「それは、もはや尋常な仕事ではなく、言わば、すっかり日蔭者になって了っていた和歌を、改まった場所に引出すという事であった。『万葉集』は序文を必要としなかったが、『続万葉集』(*3)は、撰者の好むと好まざるに係わらず、『やまと歌』の本質や価値や歴史を改めて説く序文を必要としていたのである。説き終り、勅撰を祝い、貫之は言う、『人麿なくなりにたれど、歌の事とどまれるかな』。貫之の感慨は、言霊の不思議な営みを思っての事と解していい」。

その感慨に続けて、貫之はこのように和文を認めている。――たとひ、時移り、事去り、たのしび、かなしび、ゆきかふとも、この歌の文字あるをや、青柳の糸絶えず、松の葉の散り失せずして、正木の葛長く伝はり、鳥の跡久しくとどまれらば、歌のさまをも知り、ことの心を得たらむ人は、おほぞらの月を見るがごとくに、いにしへを仰ぎていまを恋ひざらめやも。

貫之は、この歌集が後の世にも久しく残り、伝えられていくならば、歌の情趣や物事の本質を心得ているような人は、大空に浮かぶ月を見るように、歌の興った昔を仰ぎ見て、延喜の世を恋しく思うに違いない、と言っている。

ここでは、「ことの心」という言葉を熟視したい。貫之のほぼ一世代後を生きた、とある人物が、自らが創作した物語のなかで、自身のこんな物語論を主人公に語らせていた。

(物語というものは)「その人の上とて、ありのままに言ひ出づることこそなけれ、よきもあしきも、世に経る人のありさまの、見るにも飽かず、聞くにもあまることを、後の世にも言ひ伝へさせまほしき節々を、心に籠めがたくて、言ひおきはじめたるなり。……深きこと浅きことのけぢめこそあらめ、ひたぶるに嘘言と言ひ果てむも、ことの心違ひてなむありける」。

後半は、意味深い国史(異国の書物や「日本書記」の類)と浅はかな物語という差は、確かにありますが、物語を一途に作りごとと言い切ってしまうのも、物語の本質にそぐわない話なのです、という文意である。

その人物は、「古今和歌集」から百九十首あまりの歌を引用するとともに、「万葉集」の歌も直接間接に享受し、古人が意と事と言が相称うかたちで伝えてきた実を、物語の中に血肉化させていた紫式部である。それぞれの「ことの心」については、ひとまず「物事の本質」、「物語の本質」と訳したが、そんな一言で割り切れるようなものではあるまい。その真意については、前後の文脈を無視した短絡や深読みは避けなければならないが、貫之のそれと式部のそれには、重なり合う深意があるように思えてならないのである(*4)。

紫式部もまた貫之と同じように、蛍の巻において「ことの心」という言葉を認めたとき、言霊の不思議な営み、「いともあやしき言霊のさだまり」というものを直覚していたのではあるまいか。彼女はそこに、国語伝統が音を立てて流れるさまを、まざまざと感受し、奥深くにある物語の生命、物語の魂を、その源泉で飲んだのではあるまいか。

いや、だからこそ宣長は、式部が全身全霊を注いだ「源氏物語」の熟読によって開眼し、それと本質的には違いのない読み方で、それまで誰も読むことができなかった「古事記」を読み上げることができたのだ。「紫文要領」で語られている、彼の言葉で筆を置きたい。

「目に見るにつけ耳に聞くにつけ、身に触るるにつけて、その万の事を心に味へて、その万の事の心をわが心にわきまへ知る、これ、事の心を知るなり、物の心を知るなり、物のあはれを知るなり。その中にもなほくはしく分けていはば、わきまへ知るところは物の心・事の心を知るといふものなり。わきまへ知りて、その品にしたがひて感ずるところが、物のあはれなり」。

(*1)多治比(丹比)家は、しばしば遣唐大使を出した家柄。ちなみに「万葉集」には、天平勝宝三年(七五一)、多治比真人土作(はにし)が客人を代表して入唐使に贈った餞別の歌が集録されている。――住吉(すみのえ)に 斎(いつ)く祝(はふり)が 神言(かむごと)と 行(ゆ)くとも来(く)とも 船は早けむ――船が出発する住吉の社(やしろ)の神主によれば、往復ともに船はすいすい進むはずだ、という意の予祝の歌である。ここにも、当時の人々が信じていた言霊の力が感じられる。

(*2)江戸中期の儒学者。元文五年(一七四〇)~寛政七年(一七九五)。

(*3)「古今和歌集」「真名序」によれば、「古今集」は最初「続萬葉集」と命名されていた。

(*4)竹西寛子氏が、両方の「ことの心」について考察されている(「古語に聞く」ちくま文庫、「古典日記」中央公論社)。

【参考文献】

・伊藤博「萬葉集釋注」集英社

・「本居宣長全集」第八巻、筑摩書房

・「古今和歌集」新潮日本古典集成、奥村恆哉校注

・「本居宣長集」同、日野龍男校注

(了)

山の上の家塾での「本居宣長」精読計画の中で、塾生は小林秀雄先生の文章と向き合い、熟視し、自問自答をするという経験を重ねてきた。一般的に文章は読み解くものと表現されるが、私はこの塾での体験については、文章から小林先生の肉声を聞き分けるものだったのではないかと言ってみたい。活字として固定された文字は、目で追うものに相違ない。しかし、熟視と自問自答による学びをひたむきに行ってきた塾生であれば誰しも共感してくれることと思うが、熟視対象とした小林先生の文章の一節を何度も繰り返し読んでいき、ほとんど暗誦すらできるほどその熟視対象と触れ合い続けるうちに、活字だったはずの文章はもはや声に近いものになる。小林先生が何を書いているのかがわかってくるというより、どう言おうとしているのかに耳を澄ましている、それを言おうとしている小林先生の心中に近づいていくような感覚になる。このような書き出しからこの小文を始めてみたくなったのも、これから続く自問自答の思索の中での気づきからである。その気づきとはすなわち、この塾での体験は、宣長の声に、あるいは宣長を通して我が国の古代人たちの声に耳を澄ませた、小林先生の営みの一端に触れるようなものだったのではないかという感慨である。

——さて、神という「言」の「意」という問題に直ちに入ろう。

(第三十八章、新潮社刊『小林秀雄全作品』第28集p.77、以下引用はすべて同書による)

小林秀雄先生はこう書いて、「本居宣長」第三十八章の中盤から、「古事記」と向き合い、「古事記伝」を記した宣長とともに「神の名」をめぐって筆を進めていく。「古事記」には神の名が多く登場する。ではそもそも神とは何か。宣長は「古事記伝」の中で次のように言っている。

——何にまれ、尋常ならずすぐれたる徳のありて、可畏き物を迦微とは云なり。

(同上)

この一節を受けて、小林先生は第三十九章で次のように言う。

——そこで銘記して置かねばならないのは、神という言葉が生きて使われていた、その現場を、はっきり想い描いた上で、宣長は、そういう物の言い方をしている、という事なのである。

(第三十九章、『小林秀雄全作品』第28集p.82)

ここで小林先生が言う「神という言葉が生きて使われていた、その現場」とは何か。前提として、完成された「古事記」はもちろん書かれた言葉であるが、そこに記されている神は、元来古代の人々が口々に声にして発していたものである。人々は文字を知る以前から、話し言葉によって「神の名」を表していた。「生きて使われていた」というのは、ひとまず「人々が神の名を声にしていた」ということと言える。しかし、この一節は、そうした外から見える部分だけを指しているのではない。宣長が入り込んでいったのは、そのように声に発して神の名を口にする人々の心なのである。このことを小林先生は、宣長が「神という字」について論じている箇所を引いた上で、次のように言う。

——「神剣」は「シンケン」であって、「カミタチ」ではない。瑣細な別と言ってはならない。言葉の使い方とは、心の働かせ方に他ならず、言葉の微妙な使い方に迂闊でいる者は、人の心ばえというものについて、そもそも無智でいる者なのだ。

(同、p.83~4)

言葉の使い方と心の働かせ方は密接している。宣長の仕事は端的に言えば「神々の名の註釈」だったが、それは外から見て分析するだけではない、その名を発する人々の心が、言葉とともにどう動いていたか、それを自ら体験することで得られた微妙なところを記すものだったと言えようか。これは宣長にとっても端的な説明ができないことだったであろうが、小林先生は、それこそ宣長の「心ばへ」に迫って、さらに精しく次のように書いた。

——上古の人々は、神に直かに触れているという確かな感じを、誰でも心に抱いていたであろう。恐らく、この各人各様の感じは、非常に強い、圧倒的なものだったに相違なく、誰の心も、それぞれ己れの直観に捕えられ、これから逃れ去る事など思いも寄らなかったとすれば、その直観の内容を、ひたすら内部から明らめようとする努力で、誰の心も一ぱいだったであろう。この努力こそ、神の名を得ようとする行為そのものに他ならなかった。そして、この行為が立会ったもの、又、立会う事によって身に付けたものは、神の名とは、取りも直さず、神という物の内部に入り込み、神の意を引出して見せ、神を見る肉眼とは、同時に神を知る心眼である事を保証する、生きた言葉の働きの不思議であった。

(同、p.86~7)

この一節は、もはや上古の人々の体験を指すのみならず、それを追体験しようとした宣長を代弁しているとも言えるし、さらに言えば、宣長を通して小林先生自身が体得したことを表しているようにも聞こえてくる。とにかく、神に名を付けるという身体の行為を通じて、「神の意」を引き出した人々の心の内、肉眼で物を見るように神の姿を捕えた心眼がありありと描写されている。それが先の「現場」という表現に対応しているように思える。

さて、先の一節で強調すべきは、小林先生と宣長にとって「神の名」をめぐる問題は「言葉の働き」の問題であるということであろう。「心の働き」ではなく、「言葉の働き」なのだ、ということが暗に示されているように思う。そのことをより明らかにするために、一度廻り道として、宣長と、彼の師であった賀茂真淵との比較がなされる記述の中から引いてみよう。

——彼(本多注:真淵)の眼は、言語の働きそのものに向うより、むしろ、言語の使用に随伴する心の動き方を見ていた、まだまだそういうところに居た、とも言えるであろうか。

(第四十五章、p.143)

これに対して、宣長がひたすら歩んだのは「言辞の道」だった。この微妙な差について、さらに、真淵がよく使った「心詞」という語についての両者の使い方の差を見て、小林先生は次のように言う。

——「こゝろ詞」という単語にしても、使われているうちに、言わば、真淵の「歌のこゝろ、しらべ」から、宣長自身の「言の振り、格」に、その中味の重点は移っていると考えていい。

(第四十六章、p.150)

真淵が「心詞」と言う時、それは「こゝろ」や「しらべ」といったものを指すが、そうしたものを持ち出す真淵が、宣長とともに思索する小林先生には、言辞を離れて原理的なものを求め、その原理を「古事記」にぶつけて解釈しているように見えた。それに対して、言葉の「形」をしかと見て目を逸らさないで、言葉の生きた働きを感じること、もっと言えば、その言葉から肉声を聞くこと、これが宣長の態度であった。

——神の物語に、耳を傾ける宣長の態度のうちには、真淵のように、物語の「こゝろ」とか「しらべ」とかいう言葉を喚起して、物語を解く切っ掛けを作るというような考えは、入り込む余地はなかった、と言っていい。(中略)無私と沈黙との領した註釈の仕事のうちで、伝説という見知らぬ生き物と出会い、何時の間にか、相手と親しく言葉を交わすような間柄になっていた、それだけの事だったのである。

(第四十七章、p.162~3)

こうして小林先生の記述に即して、宣長を真淵と比べてみると、改めて、先の「現場」について、次のように言えよう。それは古代の人々の心の現場であると同時に、言葉と切り離して生じたものではない、言葉の不思議な活力に支えられた場所なのである。

ここまでの記述では、各人の中で起こる、神の名をめぐって言葉と心がどう動くかという問題を扱っているように書いてきたが、「言葉が生きて使われている現場」とはさらに深い意味合いがありそうだ。それを「伝説」という言葉を手掛かりに考えたい。

「神代の伝説について、宣長が非常に明瞭な、徹底した考え方をしていた事は、……」 (第四十八章、p.168)という書き出しで始まる第四十八章の途中では、「彼(本多注:宣長)が註釈者として入込んだのは、神々に名づけ初める、古人の言語行為の内部なのであり、……」(同、p.175) と第三十九章の記述の確認がなされる。「神の名」の主題が、緩やかに「伝説」の問題へと流れていき、第四十九章では次のように書かれる。

——上ッ代の伝説は、超自然の力が、真と見定められ、これが信じられたところに成り立った、という言い方をしてみる事は出来ようが、この上ッ代の人々に必至であった、広い意味での宗教的経験は、現実には、あたかも神々の如く振舞う人々の行為として、語られたのである。宣長の「古学の眼」が注がれたのは、其処であった。彼等は、基本的には、そういう語り方以外の、どんな語り方も知らなかったし、又、そういう語り方をしてみて、はじめて、世にも「怪き」「可畏き」物を信ずるという容易ならぬ経験が、身について、生きた知慧として働くのを覚えた、と言ってもよかろう。それなら、更に進んで、そのように語る事により、生活の意味なり目的なりが、しっかりと摑まれ、生き甲斐として実感されるに至ったのは、決定的な事だった、と言えよう。

(第四十九章、p.186)

このことをさらに展開させたのが次の一節である。

——「伝説」は、古人にとっては、ともどもに秩序ある生活を営む為に、不可欠な人生観ではあったが、勿論、それは、人生理解の明瞭な形を取ってはいなかった。言わば、発生状態にある人生観の形で、人々の想像裡に生きていた。思想というには単純すぎ、或は激しすぎる、あるがままの人生の感じ方、と言っていいものがあるだろう、目覚めた感覚感情の天真な動きによる、その受取り方があるだろう、誰もがしている事だ。この受取り方から、直接に伝説は生れて来たであろうし、又、生れ出た伝説は、逆に、受取り方を確かめ、発展させるように働きもしたろう。宣長が入込んだのは、そういう場所であった。

(同、p.187~8)

各人が、神と直に触れている感じを何とか言葉にし、それを「怪き」「可畏き」物として受け取る、たとえばそれが、先の引用と重ねればわかる通り、神の名であったわけだが、それらを語り合うことで、はじめ名づけようもなかった圧倒的な体験は、人々に共有されるようになる。そうして語り合われた言葉は、新たな体験に形を与える契機となる。そうした循環的な営みの中で「伝説」は形作られ、「ともどもに秩序ある生活を営む為に、不可欠な人生観」と呼べるものになっていく。このダイナミックな言葉の生きた営みこそ、宣長が推参した「現場」であった。

翻って、私たちは、小林先生と宣長の導きにより、「古事記」という形を取った「伝説」を通して、上古の我が国の人々が語り合う現場に入り込むことができるのである。それは、私たちが彼らと語り合い、心を通わせるということだ。彼らの肉声を聞こうとする努力を、どれだけ注意深く虚心に続けられるか、その難しさが私たちの生き甲斐に直結するのであろう。そう予感して、この小文を終える。

(了)

小林秀雄先生の作品『本居宣長』を、先生が執筆にかけた年月と同じ十二年をかけて読む「山の上の家の塾」。この塾での、私の最後の自問自答は、詠歌という行為の意味を問うものでした。

――詠歌とは、どのような行為をいうのでしょうか。本居宣長さんの「是は悪しき事なれば、感ずまじとは思ひても、自然としのびぬ所より感ずる也」という一文を受けて、小林秀雄先生は「『もののあはれをしる』とは、『自然としのびぬ所より感ずる』事だ。『世にあらゆる事にみなそれぞれのもののあはれはある』が、そのどれを選ぶかは、私の自由だというような事はありはしない。私が『あはれ』を求めて、これを得るのではない。むしろ(略)私は全く受身で、無力で、私を超えた力の言うがままになる事だ」と述べています。

また、「詞は、『あはれにたへぬところより、ほころび出』る」ものであり、受け止めようとしても受け止め切れない程のあはれに遭った時に私達は、「めいめいが自主的に行っている、言語表現という行為の裡に、進んで這入っていく」のだとも述べています。

こうしたことから詠歌とは、生きていれば向こうからやってくる「私を超えた力」、それは堪え難い「あはれ」、これらが何であるかを私達が知る術であり、心を整え生きていくための人の知恵として、与えられている言語表現力の自ずからなる発動であると考えられるでしょうか。

この自問自答の熟視対象である第三十六章は、次のように始まります。

――「人に聞する所、もつとも歌の本義にして」、「歌は人のきゝて感とおもふ所が緊要也」という、「石上私淑言」で、繰返し強調されているところは、歌を詠む者の身に即して言われた意見にもかかわらず、その言い方には、当時の歌人達が、これを正しく受取るのに、非常にむつかしい含みがあった。と言うのは、宣長の言葉は、当時の歌人達の思いも及ばないところで発想されていたからである。

歌とは何かと考えるのに、彼は、「歌といふ物のおこる所」まで行き、その「本の心」をたずねた。そして、その見えたがままの姿を言ったのであるから、これは、無論、巧まれた意見ではない。いや、自分の言うところは、意見でさえない、事実である、それも何の無理もない、「自然の事」だとは、又繰返し断っているところだ。

(新潮社刊『小林秀雄全作品』第28集 56頁)

このように宣長さんは、歌は、人が「あはれ」を感じた時に、本人が意図せずとも生まれるものである、と説きました。

私はこれまで、「物のあはれ」と言った時には、主に美についての感慨を想定してきました。しかしこのたび、人の心には哀、悪、邪、愚、という「あはれ」もあることに思いを致した時、宣長さんの言葉が、スッと心に入ってきたのです。なぜ人は歌を詠むのか。美に圧倒された時はもちろんのこと、生きるのが苦しくなる程の哀、悪、邪、愚が押し寄せた時にも、人の言語表現力が意図せず発動され、歌が詠まれてきたのかもしれません。人は、心の形を歌に変え、自分の外に手放すことによって、押し潰されるような苦しさを乗り越えてきたのかもしれません。

この気づきを与えてくれたのは、次の文章でした。

――堪え難い心の動揺に、どうして堪えるか。逃げず、ごまかさず、これに堪え抜く、恐らくたった一つの道は、これを直視し、その性質を見極め、これをわが所有と変ずる、そういう道だ。力技でも難業でもない、それが誰の心にも、おのずから開けている「言辞の道」だ、と宣長は考えたのである。悲しみを、悲しみとして受取る、素直な心さえ持っている人なら、全世界が自分一人の悲しみと化するような、深い感情の経験は、誰にもあるだろう。詞は、「あはれにたへぬところより、ほころび出」る、と言う時に考えられているのは、心の動揺に、これ以上堪えられぬという意識の取る、動揺の自発的な処置であり、この手続きは、詞を手段として行われる、という事である。どうして、そういう事になるか、誰も知らない、「自然の妙」とでも言う他はないのだが、彼は、そういう所与の言語事実を、ただ見るのではなく、私達めいめいが自主的に行っている、言語表現という行為の裡に、進んで這入っていく。

(同 第28集 58頁)

この塾最後の一年に私が学んだこと、それは「『わが心ながら、わが心にもまかせぬ物』たるところに、その驚くべき正体がある」、このことに尽きると思います。 宣長さんの「是は悪しき事なれば、感ずまじとは思ひても、自然としのびぬ所より感ずる也」という一文を受けて、小林先生は「『もののあはれをしる』とは、『自然としのびぬ所より感ずる』事だ。『世にあらゆる事にみなそれぞれのもののあはれはある』が、そのどれを選ぶかは、私の自由だというような事はありはしない。私が『あはれ』を求めて、これを得るのではない。むしろ(略)私は全く受身で、無力で、私を超えた力の言うがままになる事だ」と述べています。自問自答に引いた宣長さんと小林先生の文章は、近ごろの私が、見たり考えたりする時の軸となっています。

「無私」、「言霊」、「考える」、「精神を鍛えてよく生きる」、「人のまごころ」――塾に参加してから七年間、これらの言葉が私の学びの中心にありました。残念ながら、時空を超えて宣長さんに共感なさった小林先生の、とてつもなく繊細で深い思考の理解までには到底及びませんでした。しかし私は、この塾がなければ、人として生まれながら、人の心を知らずに生きて、見えぬものや聴こえぬものがあったかもしれないと、気づきました。そして、人の心は柔らかく揺らぐもので、だからこそ向こうからやってくる大きな感動や衝動を受け止めることができるし、受け止めきれない時には、自然と言葉にして手放すという生きる術を、生まれながらに持っているのだと知りました。

この自問自答が最後となりますので、ここに塾への謝辞を述べることをお許しいただければ幸いです。十二年前に茂木健一郎先生と池田雅延塾頭が意気投合されて、小林先生のお住まいであった鎌倉の家に塾を開き、今日に至るまで毎月、塾頭には、小林先生の記された言葉の意味を一つひとつ丁寧に、全身全霊をもって教えていただきました。言葉の意味を、私たちが頭で知識として理解するのではなく、心と体すべてをもって感ずることのできるように、作品執筆のご様子や編集者との会話、骨董や絵画を見る目、音楽を聴く耳、好んだお食事や味、それを創る芸術家や料理人への尊敬、日々の生活とご家族とのやりとり、その根底にある柔らかな心と優しさ――人生を大切に生きる人の「美を求める心」を、言葉を尽くして説いていただきました。

今日まで共に『本居宣長』を読み、小林先生の作品と生き方を好み信じて楽しんだ、塾に関わるすべての皆様に、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

(了)

「そういうふうに抽象的な質問をなさるが、君はもういろんなことを信じていますよ。君、自動車に乗るでしょう? その時、君は運転手を信じているじゃないか。(中略)

君が本当は信じているのに、信じていることを知らないことがたくさんあるのではないかな。自分の目の前のことをよく調べなさい」

(新潮社刊 『小林秀雄 学生との対話』p.144~145)

あまりにも身近で「本当は信じているのに、信じていることを知らない」もの、その最たるものは言葉ではないだろうか。言葉なしには他人とのコミュニケーションはもちろん、自分一人で物事を考えることもできないが、にもかかわらず「言語の力を信じている」などと意識することもなく、私達は当たり前に言葉を使っている。ひとつの語に、ひとつまたは複数の決まった意味があるような、言語の記号としての側面は、知らない語を検索したり辞書を引いたりする自覚的な行為が伴うので意識に上るが、その都度固有の意味やニュアンスを含めて心情や意志を相手に伝えようとする、新たな表現行為としての側面は、自覚されない傾向が強い。言葉の意味が変化するのも、この行為が一度として同一ではないことに由来しており、自然な行為だからこそ、習慣化することでその都度表現として深く意識することなく行うことができる。我々はこの表現行為によって意志を伝達し合い、目的に向けて共に行動し、社会習慣を蓄積することで共同生活の基盤を築いているが、それが言語を抜きにしては考えられないこと、言語自体に対する態度がそこに現れてしまうことは、あまり自覚されていないのではないだろうか。

表現行為としての言語に注意を向けることが必要な理由は、「信じていることを知らないこと」に意識的になることによって、生活の中で言語が果たしている役割が再認識され、日々の行動が変化するからだ。言葉の意味は、語り合うことによって、文脈とともに生み出される。我々は古来から、「なぜ生きているのか」という根源的な問いに対する意味付けを、物語によって行ってきた。その日本で最古のものが「古事記」である。口承で語り継がれてきたこの歴史物語を、千三百年後を生きる私達が読むことができるのは、決して当たり前のことではない。文字を持たなかった我々の祖先が、漢字に出会い、自国語を書き記すことができるようになったその原動力は、何とかして当時の知恵を後世に遺そう、という人々の切なる希いだった。小林秀雄『本居宣長』は、江戸時代の国学者達の思想を通じて、こうした先人達の営みを描き出している。

「古事記伝」の「訓法の事」で本居宣長が言っているように、「古事記」が編纂されるきっかけとなったのは天武天皇の勅令で、その背景には、文字を使い始めたことによって、言語本来の意味が失われることへの強い危機感があった。記憶力に優れた舎人である稗田阿礼が古い記録を朗誦し、当時最高の知識人である太安万侶が文字に書き記すことによって「古事記」が成立したが、そこに至るまでには、文字を使いこなすための数百年に亘る努力があったのである。その上、何とか「古事記」が成立した後も、誰も正確に読むことは叶わず、本居宣長という詩人と学者両方の才能を持つ傑出した人物が現れるまで、真に甦ることなく千年が過ぎた。なぜかと言えば、そもそも文字というものを知らず、中国語という全く別言語の文字、つまり漢字を使って書かなければならかったため、誰も見たことがないその表記を読みこなすためには、大変な知性と時間が必要だったからだ。

宣長自身が「古事記」の成立について語っている、「訓法の事」を冒頭から見てみよう。

凡て古書は、語を厳重にすべき中にも、此記は殊に然あるべき所由あれば、主と古語を委曲に考ヘて、訓を重くすべきなり、いで其ノ所由はいかにといふに、序に、飛鳥ノ浄御原ノ宮ニ御宇天皇の大詔命に、家々にある帝紀及本辞、既に実を失ひて、虚偽おほければ、今その誤を正しおかずは、いくばくもあらで、其ノ旨うせはてなむ、故レ帝紀をえらび、旧辞を考へて偽をのぞきすてて、実のかぎりを後ノ世に伝む、と詔たまひて、稗田阿礼といひし人に、大御口づから仰せ賜ヒて、帝皇ノ日継と、先代の旧辞とを、誦うかべ習はしむ、とあるをよく味ふべし、帝紀とのみはいはずて、旧辞本辞などいひ、又次に安万侶ノ朝臣の撰述れることを云る処にも、阿礼が誦たる勅語ノ旧辞を撰録すとあるは、古語を旨とするが故なり、彼ノ詔命を敬て思ふに、そのかみ世のならひとして、萬ノ事を漢文に書キ伝ふとては、其ノ度ごとに、漢文章に牽れて、本の語は漸クに違ひもてゆく故に、如此ては後遂に、古語はひたぶるに滅はてなむ物ぞと、かしこく所思看し哀みたまへるなり、殊に此ノ大御代は、世間改まりつるころにしあれば、此ノ時に正しおかでは、とおもほしけるなるべし、さて其を彼ノ阿礼に仰せて、其ノ口に誦うかべさせ賜ひしは、いかなる故ぞといふに、萬ヅの事は、言にいふばかりは、書にはかき取リがたく、及ばぬこと多き物なるを、殊に漢文にしも書クならひなりしかば、古語を違へじとては、いよゝ書キ取リがたき故に、まづ人の口に熟誦ならはしめて後に、其ノ言の隨に書録さしめむの大御心にぞ有リけむかし、【当時、書籍ならねど、人の語にも、古言はなほのこりて、失はてぬ代なれば、阿礼がよみならひつるも、漢文の旧記に本づくとは云ヘども、語のふりを、此間の古語にかへして、口に唱へこゝろみしめ賜へるものぞ、然せずして、直に書より書にかきうつしては、本の漢文のふり離れがたければなり、(後略)】

(筑摩書房刊『本居宣長全集』第九巻 p.31

旧字体の漢字は新字体に置き換え、

カタカナルビは原文のママ、

ひらがなルビは引用者/以下同)

下線部で宣長は、「言」(話し言葉)を「書」(書き言葉)に書きとることが難しい原因となっている、話し言葉にしかないものについて言っている。現代を生きる私達の日常会話の中にも存在する、いわゆる「言葉の文」、「ニュアンス」がそれだ。例えば「おはよう」という、文字にすればまったく同じ挨拶であっても、言い方ひとつで実にさまざまなニュアンスを帯びており、毎回異なると言っても過言ではない。文字を使い慣れる前の時代、発話という表現行為しかない世界では、このひとつひとつのニュアンスこそが、未分化状態にある言語の意味だった。書かれることで言葉は、こうした細やかな意味合いを失う。詳しくは第三節で述べるが、先回りして言えば、このニュアンスを失うことによって、言葉の意味の本質である観念としての性格が明瞭になり、抽象的に構成し論理的に組み上げることができるのだ。表現行為から離れることで、言語を観念的操作の対象にすることが可能になった。これは大変大きな飛躍である。

一旦話を戻すと、表現行為としての言語しか存在しない段階では、言葉の意味は行為自体と切り離すことができない。意味は言い方の裡にしか存在せず、まさに今表現行為をしている人の胸の裡がわかることが、言葉の意味がわかるということだったのだ。だからこそ稗田阿礼は、文字に書き記す際に失われた意味を、みずから「よみならひ」、行為に還元することで再生させた。このことを宣長自身は、上記に続く文章の中で「古語のふり」と言っている。

凡て人のありさま心ばへは、言語のさまもて、おしはからるゝ物にしあれば、上ツ代の萬ヅの事も、そのかみの言語をよく明らめさとりてこそ、知ルべき物なりけれ、漢文の格にかける書を、其ノ隨に訓たらむには、いかでかは古の言語を知リて、其ノ代のありさまをも知ルべきぞ、古き歌どもを見て、皇国の古への意言の、漢のさまと、甚く異なりけることを、おしはかり知ルべし、さて全古語を以て訓マむとするに、それいとたやすからぬわざなり、其故は、古書はみな漢文もて書て、全く古語のまゝなるが無ければ、今何れにかよらむ、そのたづなきに似たり、たゞ古記の中に、往往古語のまゝに記せる処々、さては続紀などの宣命の詞、また延喜式の八ノ巻なる諸ノ祝詞など、これらぞ連きざまも何も、大方此方の語のまゝなれば、まづこれらを熟く読習ひて、古語のふりをば知ルべきなり、さて又此記と書紀とに載れる歌、また萬葉集を、熟く誦ならふべし、殊に此記と書紀との歌は、露ばかりも漢ざまのまじらぬ、古への意言にして、いともゝゝゝ貴くありがたき物なり、

(同書p.33)

宣長は、萬葉仮名や宣命書きで書かれている祝詞や宣命、そして「古事記」「日本書紀」「萬葉集」の歌を、自らの肉声で誦みあげて再生し習熟することで「古語のふり」を我が身に得ることができるとし、その意味と発声とが一体の表現行為、つまり話し言葉のことを「意言」と言っている。そのように阿礼の口上に再現された意言を、安万侶が苦心を重ねて表記して成立したのが「古事記」なのだ。先に言ったように、阿礼が肉声で発した言葉と書き記された言葉との間には、大きな飛躍が存在する。現存している書物や文章は、当然だが文字を得てから記録されたものなので、漢字に出会う前の人々の言語生活は推察するしかないが、日本という文化圏においては、文字との出会いを通じて「言語とは何か」を自問自答する条件が揃っており、その飛躍に意識的にならざるを得なかった。文字に出会う以前の、「古事記」が語り継がれていた世界と、文字を得てからの世界が同時に経験されたのだ。自ら漢字を生み出し、文化の中心であり続けた中国とは異なり、日本語を母語としていた古人達は、話し言葉と書き言葉の間にある隔たりの切実さを身に沁みて感じていた。現在に至るまで日本語は、言文一致が叶っているとは言い難いが、その原因であり起源にあるのが、漢字の訓読という特殊な文字の受容なのだ。訓読の歴史は、自ら文字を発明しておらず、なおかつ最初に出会った文字が漢字という表語/表意文字である文化圏にしか存在しない。なぜ訓読が必要だったのか、そして訓み方はどのように定まって行ったのか。

一、訓読という発明

日本人が初めて漢字に出会った時、書かれていることの意味を知るために、その漢字が国語においてどの語にあたるのかを結びつけること、つまり和訓を発明する必要にまず迫られた。小林秀雄は『本居宣長』第二十九章で、その様子を次のように描いている。

話される言葉しか知らなかった世界を出て、書かれた言葉を扱う世界に這入る、そこに起った上代人の言語生活上の異変は、大変なものだったであろう。これは、考えて行けば、切りのない問題であろうが、ともかく、頭にだけは入れて置かないと、訓読の話が続けられない。言ってみるなら、実際に話し相手が居なければ、尋常な言語経験など考えてもみられなかった人が、話し相手なしに話す事を求められるとは、異変に違いないので、これに堪える為には、話し相手を仮想して、これと話し合っている積りになるより他に道はあるまい。読書に習熟するとは、耳を使わずに話を聞く事であり、文字を書くとは、声を出さずに語る事である。それなら、文字の扱いに慣れるのは、黙して自問自答が出来るという道を、開いて行く事だと言えよう。

言語がなかったら、誰も考える事も出来まいが、読み書きにより文字の扱いに通じるようにならなければ、考えの正確は期し得まい。動き易く、消え易い、個人々々の生活感情にあまり密着し過ぎた音声言語を、無声の文字で固定し、整理し、保管するという事が行われなければ、概念的思考の発達は望まれまい。ところが、日本人は、この所謂文明への第一歩を踏み出すに当って、表音の為の仮名を、自分で生み出す事もなかったし、他国から受取った漢字という文字は、アルファベット文字ではなかった。図形と言語とが結合して生れた典型的な象形文字であった。この事が、問題をわかりにくいものにした。

漢語の言霊は、一つ一つの精緻な字形のうちに宿り、蓄積された豊かな文化の意味を語っていた。日本人が、自国語のシンタックスを捨てられぬままに、この漢字独特の性格に随順したところに、訓読という、これも亦独特な書物の読み方が生れた。書物が訓読されたとは、尋常な意味合では、音読も黙読もされなかったという意味だ。原文の持つ音声なぞ、初めから問題ではなかったからだ。眼前の漢字漢文の形を、眼で追うことが、その邦訳語邦訳文を、其処に想い描く事になる、そういう読み方をしたのである。これは、外国語の自然な受入れ方とは言えまいし、勿論、まともな外国語の学習でもない。このような変則的な仕事を許したのが、漢字独特の性格だったにせよ、何の必要あって、日本人がこのような作業を、進んで行ったかを思うなら、それは、やはり彼我の文明の水準の大きな違いを思わざるを得ない。

向うの優れた文物の輸入という、実際的な目的に従って、漢文も先ず受取られたに相違なく、それには、漢文によって何が伝達されたのか、その内容を理解して、応用の利く智識として吸収しなければならぬ。その為には、宣長が言ったように、「書籍と云フ物」を、「此間の言もて読ミなら」う事が捷径だった、というわけである。無論、捷径とはっきり知って選んだ道だったとは言えない。やはり何と言っても、漢字の持つ厳しい顔には、圧倒的なものがあり、何時の間にか、これに屈従していたという事だったであろう。屈従するとは、圧倒的に豊富な語彙が、そっくりそのままの形で、流れ込んで来るに任せるという事だったであろう。それなら、それぞれの語彙に見合う、凡その意味を定めて、早速理解のうちに整理しようと努力しなければ、どうなるものでもない。この、極めて意識的な、知的な作業が、漢文訓読による漢文学習というものであった。これが、わが国上代の教養人というものを仕立てあげ、その教養の質を決めた。そして又これが、日本の文明は、漢文明の模倣で始まった、と誰も口先きだけで言っている言葉の中身を成すものであった。

(第二十九章 『小林秀雄全作品』第27集 p.333 1行目~)

日本に初めて漢字が渡ってきた時点で、中国には約二千年間の文化が蓄積されていた。文字という記録道具がなければ、人間には記憶力上の限界があるから、文字を持たなかった我が国の古代人達は、書物に出会ってその複雑多様さにさぞ驚いただろう。「古事記」の記述によれば、「論語」十巻と「千字文」一巻が初めにやってきたのである。最近の研究では「日本書紀」の記述にある博士の招聘が漢字伝来の最初であるなどとも言われるが(筑摩書房刊 沖森卓也『日本漢字全史』p28〜31などに詳しい)、いずれにしても「彼我の文明の水準」の差がいかに大きなものであったかは、想像しようにもしきれない。漢字はその進んだ文明を取り入れるための、最も重要な入口だった。そうして必要に駆られて自然と発展したのが訓読であり、下線部にあるように音声は問題ではなく、書かれている意味内容を得ることが何より必要だった。そして訓読の過程を経た結果、文字の音声と意味とがはっきり分離したのである。

上記で引用されている宣長の「『書籍と云フ物』を、『此間の言もて読ミなら』う事」という言葉は、「古事記伝」の「文体の事」の中にある。

すべての文、漢文の格に書れたり、抑此記は、もはら古語を伝ふるを旨とせられたる書なれば、中昔の物語文などの如く、皇国の語のまゝに、一もじもたがへず、仮字書にこそせらるべきに、いかなれば漢文には物せられつるぞといはむか、いで其ゆゑを委曲に示さむ、先ヅ大御国にもと文字はなかりしかば、【今神代の文字などいふ物あるは、後ノ世人の偽作にて、いふにたらず、】上ツ代の古事どもも何も、直に人の口に言ヒ伝へ、耳に聴伝はり来ぬるを、やゝ後に、外国より書籍と云フ物渡参来て、【西土の文字の、始メて渡リ参来つるは、記に応神天皇の御世に、百済の国より、和邇吉師てふ人につけて、論語と千字文とを貢しことある、此時よりなるべし、(以下中略)】其を此間の言もて読ミならひ、その義理をもわきまへさとりてぞ、【書紀に、応神天皇十五年、太子の、百済の阿直岐又王仁に、経典をならひて、よくさとり賜へりしこと見えたり、】其ノ文字を用ひ、その書籍の語を借て、此間の事をも書記すことにはなりぬる、【(中略)】されどその書籍てふ物は、みな異国の語にして、此間の語とは、用格もなにも、甚く異なれば、その語を借リて、此間の事を記すに、全く此間の語のまゝには、書キ取リがたかりし故に、萬ノ事、かの漢文の格のまゝになむ書キならひ来にける、故レ奈良の御代のころに至るまでも、物に書るかぎりは、此間の語の隨なるは、をさゝゝ見えず、萬葉などは、歌の集なるすら、端辞など、みな漢文なるを見てもしるべし、かの物語書などのごとく、こゝの語のまゝに物書事は、今ノ京になりて、平仮字といふもの出来ての後に始まれり、

(筑摩書房刊 『本居宣長全集』第九巻 p.17〜18)

「古事記」は「一もじもたがへず、仮字書にこそせらるべき」であったと宣長は言っているが、それが不可能であったことも当然よく知っていた。漢字は「異国の語にして、此間の語とは、用格もなにも、甚く異な」るので、そのまま日本語を書き取るためには使えないからだ。それが可能になったのは、「平仮字といふもの出来ての後」なのである。そしてその発明が成されるまでには、さらに数百年の時間が必要であった。

先述のように、まず意味を得ようとして文字とのつきあいは始まったが、この和訓が発明された過程を具体的に想像して、小林秀雄は先ほど挙げた第二十九章の少し前で、上記の「文体の事」を引用したあと次のように言っている。

和訓の発明とは、はっきりと一字で一語を表わす漢字が、形として視覚に訴えて来る著しい性質を、素早く捕えて、これに同じ意味合を表す日本語を連結する事だった。これが為に漢字は、わが国に渡来して、文字としてのその本来の性格を変えて了った。漢字の形は保存しながら、実質的には、日本文字と化したのである。この事は先ず、語の実質を成している体言と用言の語幹との上に行われ、やがて語の文法的構造の表記を、漢字の表音性の利用で補う、そういう道を行く事になる。これは非常に長い時間を要する仕事であった。言うまでもなく、計画や理論でどうなる仕事ではなかった。時間だけが解決し得た難題を抱いて、日本人は実に長い道を歩いた、と言った方がよかろう。それというのも、仕事は、和訓の発明という、一種の放れ業とでも言っていいものから始まっているからだ。

(第二十九章 『小林秀雄全作品』第27集 p.331 12行目~)

下線部で言われているのはどういうことか。例えば、「はなす」という用言(ここでは動詞)は、「はなさ(ない)」「はなし」「はなす」「はなせ(ば)」「はなそ(う)」といった風に活用するので、共通する語幹である「はな」に中国語で同じ行為を表す「話」という漢字を当てるといったような、語幹とその他の部分についての構造の認識である。そして漢字で表記できない語幹以外の部分(この場合さ/し/す/せ/そ)をどう表記するか悩み、仕方なく表音性だけを利用するに至った。一体どれほどの人々が、どれほどの知恵と時間を注いだことだろう。訓読の音を定める仕事は、中国文化を受容するときに一度離れた意味と肉声を、国語の上で再び結合し直すことだったと言える。なぜそれが求められたのか。文と言えば漢文しか存在しなかった当時、母国語を文字に残せない古代人の苦しみが「意識的な要求」を生んだ、と小林秀雄は次のように言う。

漢字を迎えた日本人が、漢字に備った強い表意性に、先ず動かされた事は考えられるが、表音性に関しては、極めて効率の悪い漢字を借りて、詞の文を写そうという考えが、先ず自然に浮んだとは思えない。これには、不便を忍んでも、何とかして写したい、という意識的な要求が熟して来なければならない事だし、当然、これは、詞の文を命とする韻文というものの性質についての、はっきりした自覚の成熟と見合うだろう。歌うだけでは不足で、歌の集が編みたくなる、そういう時期が到来すると、仮字による歌の表記の工夫は、一応の整備を見るのだが、それでも同じ集の中で、まるでこれに抗するような姿で、「かならず詞を文なさずても有ルべきかぎりは」漢文の格に書かれているような異様な有様は、古学者たるものが、しっかりと着目しなければならぬところだ、と宣長は言いたいのである。

(第二十九章 『小林秀雄全作品』第27集 p.329 18行目~)

「歌の集が編みたくなる時期」とは、「萬葉集」が成立した奈良時代末頃を指す。「萬葉集」の表記は「古事記」とは違い韻文なので、肉声から離れては意味を成さない。「表音性に関しては極めて効率の悪い漢字」を何とか使って表記しようという発想は、この苦しみから生まれた。そうして表記してみると、漢字だけが連なっていることによって、まるで「漢文の格」になってしまう。実際どういうことなのか、「萬葉集」からいくつか原文を漢字で見てみよう。

【巻第三 415 聖徳太子】

家有者 妹之手将纏 草枕 客尓臥有 此旅人 怜

怜

(いへならば いもがてまかむ くさまくら たびにこやせる このたびとあはれ)

【巻第一 78 読み人知らず】

飛鳥 明日香能里乎 置而伊奈婆 君之当者 不所見香聞安良武

(とぶとりの あすかのさとを おきていなば きみがあたりは みえずかもあらむ)

『本居宣長』では、契沖や賀茂真淵がこうした表記に対する読み方をいかに探求したかが描かれているが、現在でも読み方が確定していない歌もあるように、当時の肉声における読み方が文字で完全に表記できているわけではない。一首目の下の句にある「 怜」をどう読むか考え、他の用例を吟味し、大和言葉の「あはれ」と読むのが妥当だろう、といった思考を経てひとつひとつの文字の訓が探求されたのは江戸時代、国学者たちが歴史に登場したあとのことだった。二首目の最後の五文字は、宣長の言う「端辞」で、すべて萬葉仮名で書かれているので、「てにをは」のニュアンスを正確に読むことができる。「かならず詞を文な」して書かなければ意味が不明瞭になるからこのように書かれたのだろう。だが、こうした表記が全てではなく、基本的には訓に頼っていることが見て取れる。

怜」をどう読むか考え、他の用例を吟味し、大和言葉の「あはれ」と読むのが妥当だろう、といった思考を経てひとつひとつの文字の訓が探求されたのは江戸時代、国学者たちが歴史に登場したあとのことだった。二首目の最後の五文字は、宣長の言う「端辞」で、すべて萬葉仮名で書かれているので、「てにをは」のニュアンスを正確に読むことができる。「かならず詞を文な」して書かなければ意味が不明瞭になるからこのように書かれたのだろう。だが、こうした表記が全てではなく、基本的には訓に頼っていることが見て取れる。

「古事記」表記における安万侶の苦労は、自身の手で「古事記」序文に遺されており、古語を漢字で書くことの難しさは「言意並ニ朴」(言葉もその意味も、人の生来自然の心のままに率直)であることに由来すると言っている。宣長の註釈とともに再び「古事記伝」を見てみよう。

*( )内読み下し文は引用者追加、以下すべて同様

然ルニ上-古ノ之時、言意並ニ朴ニシテ、レ敷キ 文ヲレ構フルコト句ヲ、レ於テ字ニ即チ難シ、

(然るに上古の時、言意並朴にして、文を敷き句を構ふること、字に於て即ち難し)

上古ノ之時云々、此文を以テ見れば、阿礼が誦る語のいと古かりけむほど知られて貴し、レ敷文ヲとレ構句ヲとは、二ツにはあらず、共にたゞ文にかきうつすを云なり、レ於テ字ニ即難シとは、文に書キ取リがたきをいふ、文は漢文なればなり、【後ノ世の如く仮字文ならむには、いかなる古言も、書キ取リがたきことなけれども、当時はいまだ仮字のみを以て事を記す例はあらざりき、】上ツ代のことなれば、意も言も共にいと古くして、当時のとは異なるが多かるべければ、漢文にはかき取リがたかりけむこと宜なり、【上古のは、言のみならず、意も朴なりとあるをよく思ふべし、奥ありげに理めきたるすぢはさらになかりしなり、然るにかの漢文は、意にも虚りかざりのみ多くて、其旨いたく異なるぞかし、】此の文をよく味ひて、撰者のいかで上ツ代の意言を違へじ誤らじと、勤しみ慎まれけるほどをおしはかるべく、はた書紀などの如漢文をいたくかざりたるは、上ツ代の意言に疎かるべきことをもさとりつべし、【此ノ記のごとかざることなくてすら、書キ移しがたしとある物を、況や漢文をいたくかざりたらむには、いかでか正実のまゝには書キ取らるべき、】

(筑摩書房刊 『本居宣長全集』第九巻 p.75〜76)

宣長の注釈にあるように、安万侶の時代には仮字だけで物事を表記した文章は存在していなかった。文字表記によって表現行為から離れ、音声と意味が分かれた後の、反省を重ね知的に整理された言語体系とは異なり、「動き易く、消え易い、個人々々の生活感情にあまり密着し過ぎた音声言語」(前出 小林秀雄全作品27集『本居宣長』p333)には、自然に動く人の心そのままのありかたが生きていた。その隔たりを痛感した安万侶が「朴」と言ったのは、表現行為としての言語、つまり意言によって生活が成り立っている日常世界を自らも生きていたからだ。この点について、序文の注釈の最後に重要なことが書かれている。

即チ辞ノ-理レ叵ハ見エ、レ以テ注ヲレ明ス意ヲ、

(即ち辞の理見え叵きは、注を以て意を明す)

理は意にて、即チレ明ス意ヲとある意これなり、叵ノ字は、不可也と注して、難と同じく用ひたり、【(中略)】さて記中に種々の注ある中に、辞ノ理を明したるはいとゝゝまれにして、只訓べきさまを教へたるのみ常に多かれば、此は文のまゝに心得ては少し違ふべし、たゞ大概にこゝろえてあるべきなり、

(同書 p. 77)

「理は意にて」とは「ここで言うことわりとは意味のことである」、「即チレ明ス意ヲ」とは「意味を明らかにする」ということ。下線部に「訓べきさまを教へたるのみ」とあるのは、そういう散文的な語は漢字の訓で表記されているが、実際は仮名を使った読み方があるだけで、意味を詳しく記述したものはほとんどない、ということである。これは、その読み方(肉声のニュアンス、文自体)がそのまま意味を表している、ということでもあるだろう。韻文、つまり歌や固有名詞のように、分解することが不可能な、「朴」で内省を経ていない、それ以上説明することのできない語ということではないだろうか。この「朴」という言い方について、小林秀雄は、安万侶のこの文章を引いて次のように言う。

なるほど、よく思えば、安万侶の「言意並ニ朴」と言うのは、古語の表現形式、宣長の言い方では、古語の掛け代えのない「姿」を指して、朴と言っているのだと解るだろう。表現力の豊かな漢文の伝える高度な意味内容に比べれば、わが国の、文字さえわきまえぬ古伝の語るところは、単純素朴なものに過ぎないという卑下した考えを、安万侶は言うのではない。そのような考えに鼓舞されて、漢文を正式の文章とする通念も育って来たのだが、言語の文化が、この一と筋道を、どこまでも進めたわけではなかった。六朝風の書ざまに習熟してみて、安万侶の眼には、国語の独特な構造に密着した言いざまも、はっきりと見えて来たのであり、従って朴とは、朴とでも言うより他はないその味わいだと言っていい。古語は、誰かが保存しようとしたから、保存されたのではない。私達は国語に先立って、どんな言語の範例も知らなかったのだし、私達は知らぬまに、国語の完成された言いざまの内にあり、これに順じて、自分達の思考や感情の動きを調えていた。ここに養われた私達の信頼と満足とが、おのずから言語伝統を形成して、生きつづけたのは、当り前な事だ。宣長は、これを註して「貴し」と言うのである。

(第二十八章 『小林秀雄全作品』第27集 p.318 13行目~)

国語の言いざまによって「自分達の思考や感情の動きを調え」る働きは、人間にとってごく自然な、「朴」なものであり、表現した言葉を自ら「ながむる」ことで調える、この人と言語とのやりとりを積み重ねて「言語伝統」は形成されてきた(拙稿『好*信*楽』令和六年(2024)夏号「『ながむる』――事物と人情が親和する行為」」参照)。殊更に意識することもなく、私たちは国語を「信頼」し切っているのだ。その言い方のほかに言い換えたり説明したりすることのできない言葉だからこそ、現代から見れば「辞ノ理を明したるはいとゝゝまれ」に見えるのである。こうした様を指して安万侶は「言意並に朴」と言った。第二十八章から続きを見てみよう。

こうして生きてきた古語の姿が、そのまま漢字に書き移せるわけがない、そうと知りながら、強行したところに、どんな困難が現れたか。国語を表記するのに、漢字の訓によるのと音によるのと二つの方法があったが、どちらを専用しても、うまくいかない、と安万侶は言う。「已ニレ因テ訓ニ述べタル者、詞レ不レ逮バ心ニ」とは、宣長によれば、「然言こゝろは、世間にある旧記どもの例を見るに、悉く字の訓を以て記せるには、中にいはゆる借字なるが多くて、其は其ノ字の義、異なるがゆゑに、語の意までは得及び至らずとなり」、そうかと言って、「全クレ以テ音ヲ連ネタル者、事ノ-趣更ニ長シ」。「然言こゝろは、全く仮字のみを以テ書るは、字ノ数のこよなく多くなりて、かのレ因テ訓ニ述べたるに比ぶれば、其ノ文更に長しとなり」、そこで、安万侶は「或ハ一-句ノ之中、二交ヘ-用ヒ音-訓ヲ一、或ハ一-事之内、全クレ以テ訓ヲ録ス」という事で難題を切り抜けた。

(第二十八章 『小林秀雄全作品』第27集 p.319 8行目~)

下線部にあるように、借字、つまり漢字の音だけを借用した表記は、「字の義」が異なるので「意」まで表すことができないと宣長は言う。だからどうしても音の表記が必要なところ以外は訓によって書いたのだ。ここで引用されている安万侶の文章は、先ほど引いた序文にあり、次節で詳しく見ていくが、彼は音だけで記述することも考えていたことがわかる。だがそうしなかったのは、訓読の習慣が先に発達していたので、韻文である和歌や固有名詞以外には訓を使う、音と意味が一致した記述こそが文字の本来の使い方である、という意識があったゆえだった。音と意味とが一致した「真の文字」が「真字」であり、音だけを借りる万葉仮名での表記は「仮」だと考えていたのだ。この「仮字」と「真字」という字面にもその思想が現れている。真字から仮字がどのように生まれたのか、もう少し詳しく辿りたい。

二、真字と仮字

さきほど引いた『本居宣長』第二十八章で言われているように、「古事記」が編纂された時点で、漢字の音だけを利用して一音ずつ国語を表記する萬葉仮名はすでに使われていた。和訓を中心とした表記を選んだ安万侶自身も、「理窟の上では、全部仮字書にすればいい」と承知していたが、「真字」による表記を優先した、それが「当時の言語感覚」の「常識」であったからだ、と小林秀雄は次のように言う。

安万侶の言うところを、その語調通りに素直に受取れば、(それがまさに宣長の受取り方なのだが)、「全クレ以テ訓ヲ録ス」と言うのが、彼の結論なのは明らかな事である。訓ばかりに頼っては拙いところは、特に音訓を並用もしたが、表記法の基礎となるものは、漢字の和訓であるというのが、彼が本文で実行した考えである。言い代えれば、国語によって、どの程度まで、真字が生かされて現に使われているか、という当時の言語感覚に、訴えた考えである。それでも心配なので、「辞ノ-理レ叵ハ見エ、レ以注ヲレ明ス意ヲ」という事になり、極めて複雑な表記となった。

言うまでもなく、「古事記」中には、多数の歌が出て来るが、その表記は一字一音の仮字で統一されている。いわゆる宣命書も、安万侶には親しいものであった。しかし、宣長に言わせれば、歌は「詠むるもの」、祝詞宣命は「唱ふるもの」であり、仮字と言えば、音声の文に結ばれた仮字しか、安万侶の常識にはなかった。阿礼の誦み習う古語を、忠実に伝えるのが「古事記」の目的であるし、それには、宣長が言ったように、理窟の上では、全部仮字書にすればいいのは、安万侶も承知していたであろうが、実際問題としては、空言に過ぎないと、もっとよく承知していただろう。仮りに彼が常識を破って、全く音を以て連ねたならば、事の趣が更に長くなるどころか、後世、誰にも読み解けぬ文章が遺っただけであろう。阿礼の誦んだところは、物語であって歌ではなかった。歌は、物語に登場する人物によって詠まれ、物語の文を成しているので、歌人によって詠まれて、一人立ちしてはいない。宣長なら、「源氏」のように、と言ったであろう。安万侶の表記法を決定したものは、与えられた古語の散文性であったと言っていい。

(第二十八章 『小林秀雄全作品』第27集 p.320 6行目~)

「当時の言語感覚」で主流だったのは漢字の和訓であり、「仮字と言えば、音声の文に結ばれた仮字しか、安万侶の常識にはなかった」、つまり仮字はそれを読み上げる肉声と密着していて、表現行為から引き離すことができず、文字自体が表す意味とは結び付いていなかった。「真字」は、『小林秀雄全作品』第27集p.319の注にあるように、漢字のことを指す語である。「仮字」は文字通り「仮」の字であって、「仮字」に対して「真字」と言われているのは、音声だけを借用する「仮字」における音声と字義との不一致が意識されていたということだ。宣長自身が「古事記伝」序文の注釈で「訓読は真字なり」と言っているので、先ほど引いた二箇所の序文の間にある文章を、ここで全て読んでみたい。

已ニレ因テ訓ニ述べタル者、詞レ不レ逮バ心ニ、

(已に訓に因りて述べたるは、詞心に逮ばず)

已は尽の意なり、レ因テ訓ニ述ブとは、字の訓を取用ひて古語を記せるをいふ、いはゆる真字なり、詞は、そのレ因テ訓ニ述たる文なり、心は古語の意なり、然言こゝろは、世間にある旧記どもの例を見るに、悉く字の訓を以て記せるには、中にいはゆる借字なるが多くて、其は其ノ字の義異なるがゆゑに、語の意までは得及び至らずとなり、

全クレ以テ音ヲ連ネタル者、事ノ-趣更ニ長シ、

(全く音を以て連ねたるは、事の趣更に長し)

音とは、字ノ音を仮て書るにて、即チ仮字なり、事ノ趣は、連ねたる文面をいふなり、然言こゝろは、全く仮字のみを以テ書るは、字ノ数のこよなく多くなりて、かのレ因テ訓ニ述ベたるに比ぶれば、其ノ文更に長しとなり、

是ヲ-以テ今或ハ一-句ノ之中、二交ヘ-用ヒ音-訓ヲ一、

(是を以て今或は一句の中、音訓を交へ用ひ)

こは上文にある如く、悉く訓に因て真字書にせるは、中に借字多くて、語の意さとりがたく、さりとてはた全く仮字書にしたるは、文こよなく長くなりて煩はし、故レ是ヲ以テ今は宜しきほどをはかりて、二つをまじへ用ふとなり、

或ハ一-事之内、全クレ以テ訓ヲ録ス、

(或は一事の内、全く訓を以て録す)

全く真字書にても、古語と言も意も違フことなきと、又字のまゝに訓めば、語は違へども、意違はずして、其ノ古語は人皆知リて、訓ミ誤マることあるまじきと、又借字にて、意は違へども、世にあまねく書キなれて、人皆弁へつれば、字には惑ふまじきと、これらは、仮字書は長き故に、簡約なる真字書の方を用ふるなり、一事といひ一句といへるは、たゞ文をかへたるのみなり、

(筑摩書房刊 『本居宣長全集』第九巻 p.76~77 文中【】内の註釈は省略)

彼によれば、文字の「義」は「語」るときの「意」にあたり、その音声に宿っている意味は、一文字ずつ音を借りて連ねることでは「義」と一致しない。文字には文字の形があり、本来の「義」がどうしても表れてしまうからだ。宣長の言葉では、「字の義(意味)異な」るものが「仮字」であり、「意違は」ざるものが「真字」であるということだ。それほど、文字自体が表している「義」の力は大きい。本来漢字は、一つの文字に中国語の一つの音声と意味とが対応している。それが文字の真のあり方であり、音と義(意味)と形(文字)が一致したものを「真字」と言う所以だ。読む時の肉声と文字が表す義とが一致しているのは、漢字の意味を元にして和語の音を当てた和訓なのであり、訓読は真字なのである。

そもそも「仮字」という語ははじめから、音だけを借りた仮のもの、という意味で生み出された。「古事記伝」の「文体の事」には、仮字が生れた歴史が次のように述べられている。

【仮字とは加理那なり、其字の義をばとらずて、たゞ音のみを仮て、桜を佐久羅、雪を由伎と書たぐひなり、那は字といふことなり、字を古ヘ名といへり、さて古ヘの仮字は、凡て右の佐久羅由伎などの如く書るのみなりしを、後に、書クに便よからむために、片仮字といふ物を作れり、作れる人はさだかならず、吉備大臣などにぞありけむ、かくて是レを片仮字と名けしゆゑは、本よりの仮字のかたかたを略て、伊をイ、利をリと、片をかくが故なり、此ノ名は、うつほの物語ノ蔵開ノ巻国禅ノ巻、又狭衣ノ物語などにも見えたり、さて此ノ片仮字もなほ真書にて、婦人児童などのため、又歌など書クにも、なごやかならざるゆゑに、又草書をくづして、平仮字を作れり、是レも其人はさだかならねど、花鳥余情に、弘法大師これを作るとあり、世にも然いひつたへたり、さもありぬべし、さてこれを平仮字といふは、片仮字に対へてなり、されど此ノ名は、古き物には見あたらず、】

(同書 p.18)

カタカナは吉備真備が、ひらがなは弘法大師(空海)が作ったのではないかと言っているが、カタカナもまた「真書(真字)」であるからひらがなが生れた、というのが面白い。単に漢字の一部を省略しただけのものだからだろうか。「字」は古語では「名」である、というのは、物事の名前の認識、言語の記号としての側面の理解が文字から始まっている、ということではないか。いずれにしても、「なごやかならざる」真字であるカタカナは、歌を記録するのに向かず、人々はいっそう純粋な表音文字としてひらがなを求めた。「文体の事」の締めくくりには、「仮字」のほかに「借字」、「正字」など、「文体」には総合して四つの種類があり、音だけを借りて記す借字は、徐々に仮字と同じになる、と言っている。

さて又古言を記すに、四種の書キざまあり、一ツには仮字書、こは其言をいさゝかも違へざる物なれば、あるが中にも(引用者注:読み方/音声表記は)正しきなり、二ツには正字、こは阿米を天、都知を地と書ク類にて、字の義、言の意に相当て、正しきなり、【但し天は阿麻とも曽良とも訓ムべく、地は久爾とも登許呂とも訓べきが故に、言の定まらざることあり、故レ仮字書の正しきには及ばず、されど又、言の意を具へたるは、仮字書にまされり、】其ノ中に、股に俣と書キ、【こは漢国籍になき文字なり、】橋に椅ノ字を用ひ、【こは橋の義なき字なり、】蜈蚣を呉公と作る【こは偏を省ける例なり、】たぐひは、正字ながら別なるものにして、又各一種なり、【其由どもは、各其処々にいふべし、】三ツには借字、こは字の義を取らず、たゞ其ノ訓を、異意に借リて書クを云フ、序に、レ因テ訓ニ述ブレ者、詞レ不レ逮バ心ニとある是レなり、神ノ名人ノ名地ノ名などに殊におほし、其ノ余のたゞの言にも、まれには用ひたり、平城のころまでは、凡て此ノ借リ字に書る、常の事にて、云ヒもてゆけば、仮字と同じことなるを、後ノ世になりては、たゞ文字にのみ心をつくる故に、これをいふかしむめれど、古ヘは言を主として、字にはさしも拘らざりしかば、いかさまにも借リてかけるなり、四ツには、右の三種の内を、此レ彼レ交へて書るものあり、さて上ノ件リの四くさの外に又、所由ありて書ならへる一種あり、日下春日飛鳥大神長谷他田三枝のたぐひ是レなり、

(筑摩書房刊 『本居宣長全集』第九巻 p.20)

正字について言われているように、漢字の読み方は複数あり、その字ごとにどう読むのかは、使われるその都度記されてはいない。それでもやはり文字は「意を具へ」ているのが本来のあり方であり、そのほうが読む人に正しく伝わるのであれば、古語の意を正確に伝えんとしている安万侶が正字の表記を優先したのも当然だった。「字の義、言の意に相当て、正し」いものが「真字」なのだ。音で表記せざるを得ない固有名詞(決まった文字表記のないもの)は、借字で表すしかないが、そのとき「字の義」が一致していないことも同時にはっきりと意識されていた。仮字書の例にあるような、神や人や土地の名といった固有名詞は、歌と同様に借字/仮字で書かれた韻文であるということだ(最後に挙げられている日下春日などは、例外的に決まった文字表記のある固有名詞ということになる。よく使われる固有名詞は、訓読のように訓みが定まっていたということか)。固有名詞以外の地の文は散文なので、和訓を使って表記された。韻文は仮字、散文は真字で記録したので「音訓を交へ用ひ」ることになったのだ。散文と韻文の違いについては重要なので、次節でもう少し深めたい。

三、散文と韻文

小林秀雄は、さきほど引用した『本居宣長』第二十八章で「阿礼の誦んだところは、物語であって歌ではなかった」、「安万侶の表記法を決定したものは、与えられた古語の散文性であった」と言っている(『小林秀雄全作品』第27集 p.321)。散文に対して韻文、つまり和歌や固有名詞は、「古事記」の中でも仮名で表記されていた。日本語における文字表記は、韻文が先行して発達したということだ。和歌よりも和文が後になったのは、肉声による表現行為に密着している韻文と、文字による形と意味の分離を経て初めて自覚される散文との性質の違いがあり、我が国最初の和文である「古今集仮名序」について、『本居宣長』第二十七章で次のように言及されている。

和歌の体と和文の体との基本的な相違は、声を出して歌う体と、黙って眼で読む体との隔りにあろう。歌は、必ずしも文字を必要としないが、文字がなくて、文はない。最初の国字と呼んでいい平仮名の普及がないところに、和文の体がどうのこうのという事はあり得ない。女手といわれているくらいで、国字は女性の間に発生し、女性に常用されていたのだから、国文が女性の手で完成したのも当然な事であった。「土佐日記」の作者には、はっきりした予感があったと見ていいのではあるまいか。「女もしてみむとてするなり」という言葉には、この鋭敏な批評家の切実な感じが籠められていただろう。歌の力は、言葉が、音声の力を借りて調べを作るところにあるが、黙読を要求している文章に固有な魅力を言ってみるなら、それは、音声の拘束から解放された言葉の身軽さにあろう。身軽にならなければ、日記の世界などに這入っては行けまい。これは、言葉が、己れに還り、己れを知る動きだとも言える。言葉が、音声とか身振りとかいう言葉でないものに頼っている事はない、そういうものから自由になり、観念という身軽な己れの正体に還ってみて、表現の自在というものにつき、改めて自得するという事がある。貫之が、和文制作の実験に、自分の日記を選んだのは、方法を誤らなかったと言ってよい。何の奇もないが、自分には大変親しい日常の経験を、ただ伝えるのではなく、統一ある文章に仕立て上げてみるという事が、平凡な経験の奥行の深さを、しっかり捕えるという、その事になる。

「源氏」が成ったのも、詰るところは、この同じ方法の応用によったというところが、宣長を驚かしたのである。宣長は、「古今」の集成を、わが国の文学史に於ける、自覚とか、反省とか、批評とか呼んでいい精神傾向の開始と受取った。その一番目立った現れを、和歌から和文への移り行きに見た。この受取り方の正しさを保証するものとして、彼は「源氏」を読んだ。それが、「古今」の「手弱女ぶり」という真淵の考えに、彼が従わなかった最大の理由だ。「やまと歌は、人の心を種として」と貫之は言ったが、から歌との別を言うやまと歌という言葉は、「万葉」時代からあったが、やまと歌の種になる心が、自らを省み、「やまと心」「やまと魂」という言葉を思いつかねばならないという事は、「古今」時代からの事だ。そういう事になるのも、から歌は、作者の身分だとか学識だとかを現すかも知れないが、人の心を種としてはいないという批評が、先ずなければなるまい。

(第二十七章 『小林秀雄全作品』第27集 p.308 13行目~)

下線部で言われている、言葉の「観念」としての本性については第一節で少し触れた。文字を受け容れる過程で、言葉の意味が一旦肉声から離れ、その観念としての性格が明確に意識され、それが「自覚とか、反省とか、批評とか呼んでいい精神傾向の開始」となったのである。小林秀雄が「歌は、必ずしも文字を必要としないが、文字がなくて、文はない」と言っているのは、次のようなことではないか。歌は表現行為のままの「意言」であり、意識的な表現でもあるが、日常私たちは散文で会話をしており、歌よりも習慣的に、無意識的に言語を使用している。だからこそ散文は、文字による意識化、反省を経由しなければ文章に編むことができない、ということではないか。つまり散文を編むためには、一語一語の「用い方」に意識的になり、単語として切り出す過程を経た、用言に対する自覚が必要だったということではないだろうか。前節で書いたように、訓読が発達する過程で、動かぬ語幹と変化するその他の部分が意識されることで、初めてこの自覚が生まれた。文字表記の方法が定まってゆくとともに、「語る」とはどういうことであるか、という認識を得たのだ。散文を記述したい、という願いは、「平凡な経験の奥行の深さを、しっかり捕え」たい、細々とした生活の些事全ての上にある、人生の、ひとつの物語としての全体像を捉えたい、という欲求から生まれるものだろう。対して、韻文である歌や固有名詞(神の名)は体言であり、「自覚とか、反省とか、批評とか呼んでいい精神傾向」がなくても自然と、ひとつの区切りをもった発声行為として意識される。散文は、この精神的傾向が生まれた後で初めて、ひとつの統一あるまとまりとして意識することができるのではないか。行為としての言葉の意味は「よみざま」、つまり言い方そのものにあり、行為とともに現れては消えるその意味を保存する方法に、我が国の古人達は苦労せざるを得なかった。言文一致への希いはいまだに達成されたとは言えないだろうが、その起源にあるのが、この韻文と散文の隔たりなのだ。この「精神的傾向」について、第一節で引いた第二十九章から再び引用したい。

話される言葉しか知らなかった世界を出て、書かれた言葉を扱う世界に這入る、そこに起った上代人の言語生活上の異変は、大変なものだったであろう。これは、考えて行けば、切りのない問題であろうが、ともかく、頭にだけは入れて置かないと、訓読の話が続けられない。言ってみるなら、実際に話し相手が居なければ、尋常な言語経験など考えてもみられなかった人が、話し相手なしに話す事を求められるとは、異変に違いないので、これに堪える為には、話し相手を仮想して、これと話し合っている積りになるより他に道はあるまい。読書に習熟するとは、耳を使わずに話を聞く事であり、文字を書くとは、声を出さずに語る事である。それなら、文字の扱いに慣れるのは、黙して自問自答が出来るという道を、開いて行く事だと言えよう。

言語がなかったら、誰も考える事も出来まいが、読み書きにより文字の扱いに通じるようにならなければ、考えの正確は期し得まい。動き易く、消え易い、個人々々の生活感情にあまり密着し過ぎた音声言語を、無声の文字で固定し、整理し、保管するという事が行われなければ、概念的思考の発達は望まれまい。ところが、日本人は、この所謂文明への第一歩を踏み出すに当って、表音の為の仮名を、自分で生み出す事もなかったし、他国から受取った漢字という文字は、アルファベット文字ではなかった。図形と言語とが結合して生れた典型的な象形文字であった。

(第二十九章 『小林秀雄全作品』第27集 p.333 1行目~)

下線部で言われているように、話し相手を仮想することによって反省的意識が生まれた。その契機となったのは、文字に出会って圧倒され、言語表現を意識化し、肉声を発する行為から離れた文字を使って、「自問自答」を黙って一人で行えるようになる、という変化だった。相手を仮想した対話が「考える」ということ、宣長によって「考ふ」の語源として示されている「かむかふ」、「身交ふ」ということなのだ。固有名詞や歌といった韻文、つまり体言以外の言葉であるところの用言、無意識的に使っている散文の語について自覚することで、それまで意識の対象の範疇になかった己の心の動きが、初めて対象化された。だからこそ「動き易く、消え易い、個人々々の生活感情にあまり密着し過ぎた音声言語を、無声の文字で固定し、整理し、保管するという事が行われなければ、概念的思考の発達は望まれ」ないのである。このことは、「歌とは、意識が出会う最初の物だ」(第二十三章 第27集p263)という言い方でも言われており(言葉が物である、ということについては拙稿『好*信*楽』令和五年(2023)春号「「荻生徂徠の『物』と『心』」参照)参照)、第二十四章で描かれている、「源氏物語」が書かれた動機に重なる。

「見るにもあかず、聞にもあまる」ところを、誰も「心にこめがたい」、こんなわかり易い事はない。生活経験が意識化されるという事は、それが言語に捕えられるという事であり、そうして、現実の経験が、言語に表現されて、明瞭化するなら、この事は、おのずから伝達の企図を含み、その意味は相手に理解されるだろう。「人にかたりたりとて、我にも人にも、何の益もなく、心のうちに、こめたりとて、何のあしき事もあるまじけれ共」、私達は、そうせざるを得ないし、それは私達の止み難い欲求でもある、と宣長は言う。私達は、話をするのが、特にむだ話をするのが好きなのである。言語という便利な道具を、有効に生活する為に、どう使うかは後の事で、先ず何を措いても、生まの現実が意味を帯びた言葉に変じて、語られたり、聞かれたりする、それほど明瞭な人間性の印しはなかろうし、その有用無用を問うよりも、先ずそれだけで、私達にとっては充分な、又根本的な人生経験であろう。

(第二十四章 『小林秀雄全作品』第27集 p.276 2行目~)

語りたいという欲求は「明瞭な人間性の印し」であり、それを語ったり聞いたりすることは「根本的な人生経験」なのだと小林秀雄は言っている。この、外に向けた欲求から己を知りたいという希いを得ること、これは「意言」、すなわち表現行為としての言語の力であり、このように言語観を変えることで、我々はこの力を取り戻し、己を知ることができるのではないか。徂徠が「真字」を古代中国語に、宣長が「真字」を古代日本語に還さんとしたのは、古代の人々が表現した言語行為を元の姿に還し、現代人が失った言語本来の力を再生するためだったのではないか。これについては、稿を改めて考えたい。

加えて考えたいのは次のようなことだ。日本人は「文字への飛躍」を経験し、自国語の表記が可能になるまでの過程を、意識的な努力によって困難を克服しつつ、文字表記を発展させてきた。苦闘の跡は、「古事記」や「萬葉集」といった古典に保存されているが、この足跡を辿り直すことで、文字というシンボルに出会う以前の、神話時代の思考や知覚のあり方が理解できるようになるのではないだろうか。急激に変化を経験した我が国の古人達が残した記録を、阿礼が行ったように自らの口で誦み再生することによって、その道が開けるのではないか、と私は考えている。どの国や文化においても、神話時代の物語は、理性的とは言い難い、荒唐無稽で野蛮なものに現代からは見えるが、一見非合理的に見えるその脈絡を掴むことができるようになることで、人が生きる上で欠かせない「意味の世界」の、ある種の合理性に得心がいくようになり、生きる意味を見失ったとき、こうした古代人の認識の仕方が役に立ってくれるのではないか。さらには、文字に出会う前の知覚のあり方、宣長が「神代の神は、今こそ目に見え給はね、その代には目に見えたる物なり」と言っている通り、心が肉眼に見せていた世界を甦らせることまでできるのではないか。そんな思いで、引き続き私は「古事記伝」を読んでいる。

(了)