以前、私は師とも仰ぐ池田雅延氏に、ベルクソンは「宗教と道徳の二つの源泉」(以下「二源泉」と略す)の例えば「圧迫と熱望」の節において「道徳的活動」は「一つには圧力。一つには牽引」という「深層の力」が存在することを示唆しており、これは本居宣長の山桜への愛着、それはすなわち「もののあはれをしる」ということから始まる宣長の思想、ひいては「本居宣長」で扱われている中江藤樹、伊藤仁斎、契沖、荻生徂徠、本居宣長に至る「独」の系譜の主調低音だけではなく、「本居宣長」全体のテーマの一つではないでしょうか、という趣旨の質問をしたことがある。

これに対し池田氏は、「『本居宣長』をめぐって」という小林秀雄と江藤淳の対談(新潮社刊「小林秀雄全作品」第28集所収)で、小林さんが、

私は若いころから、ベルグソンの影響を大変受けて来た。大体言葉というものの問題に初めて目を開かれたのもベルグソンなのです。それから後、いろいろな言語に関する本は読みましたけれども、最初はベルグソンだったのです。あの人の「物質と記憶」という著作は、あの人の本で一番大事で、一番読まれていない本だと言っていいが、その序文の中で、こういう事が言われている。自分の説くところは、徹底した二元論である。実在論も観念論も学問としては行き過ぎだ、と自分は思う。その点では、自分の哲学は常識の立場に立つと言っていい。常識は、実在論にも観念論にも偏しない、中間の道を歩いている。常識人は、哲学者の論争など知りはしない。観念論や実在論が、存在と現象とを分離する以前の事物を見ているのだ。常識にとっては、対象は対象自体で存在し、而も私達に見えるがままの生き生きとした姿を自身備えている。これは「image」だが、それ自体で存在するイマージュだとベルグソンは言うのです。この常識人の見方は哲学的にも全く正しいと自分は考えるのだが、哲学者が存在と現象とを分離してしまって以来、この正しさを知識人に説く事が非常に難かしい事になった。この困難を避けなかったところに自分の哲学の難解が現れて来る。また世人の誤解も生ずる事になる、と彼は言うのです。

この「イマージュ」という言葉を「映像」と現代語に訳しても、どうもしっくりしないのだな。宣長も使っている「かたち」という古い言葉の方が、余程しっくりとするのだな。「古事記伝」になると、訳はもっと正確になります。性質情状と書いて、「アルカタチ」とかなを振ってある。「物」に「性質情状」です。これが「イマージュ」の正訳です。大分前に、ははァ、これだと思った事がある。ベルグソンは、「イマージュ」という言葉で、主観的でもなければ、客観的でもない純粋直接な知覚経験を考えていたのです。更にこの知覚の拡大とか深化とか言っていいものが、現実に行われている事を、芸術家の表現の上に見ていた。宣長が見た神話の世界も、まさしくそういう「かたち」の知覚の、今日の人々には思いも及ばぬほど深化された体験だったのだ。

この純粋な知覚経験の上に払われた、無私な、芸術家によって行われる努力を、宣長は神話の世界に見ていた。私はそう思った。「古事記伝」には、ベルグソンが行った哲学の革新を思わせるものがあるのですよ。私達を取りかこんでいる物のあるがままの「かたち」を、どこまでも追うという学問の道、ベルグソンの所謂「イマージュ」と一体となる「ヴィジョン」を掴む道は開けているのだ。たとえ、それがどんなに説き難いものであってもだ。これは私の単なる思い付きではない。哲学が芸術家の仕事に深く関係せざるを得ないというところで、「古事記伝」と、ベルグソンの哲学の革新との間には本質的なアナロジーがあるのを、私は悟った。

と言われている箇所を引いて、「小生の『本居宣長』の読み方は小林先生がこの対談で言われている、宣長とベルグソンの本質的なアナロジー、すなわち『イマージュ』と『性質情状』に準じ続けている、あなたの言うことも一理あるように思えるし、部分的には正しいと思うが答えは保留したい」という旨を返された。

私は恥ずかしかった。池田氏に指摘されるまで、このことをすっかり失念していたからだ。このことをはっきり納得しなければ、「ベルクソンと小林秀雄、『二源泉』と『本居宣長』への旅」も無意味になるくらいの重大事であった。そこでまずこのことを考えてみたい。

ベルクソンの「物質と記憶」の前書きの第一段落の全文と第二段落の途中までをまず引用すると、

本書は、精神の実在と物質の実在を肯定し、一つの明確な例、記憶という具体的な例にもとづいて一方から他方への関連を明らかにしようとしている。それゆえ、明らかに二元論的である。しかし他方で、二元論がつねに惹起してきた数々の理論的困難を消し去るとは言わないまでも、それらを大いに軽減するのを望むような仕方で、身体と精神を思い描いている。因みに、これらの困難ゆえに、[身体と精神の]二元論は直接的意識(conscience-immédiate)に対して示唆され、常識[共通感覚]によって採用されているとはいえ、哲学者のあいだではほとんど敬意を払われていない。

このような困難は、大部分、物質について抱かれる、時に実在論的で、時に、観念論的な考え方に由来している。本書の第一章の目的は、観念論と実在論がいずれも過剰な二つの主張であり、また、物質をそれについてわれわれが抱く表象に還元するのは過ちであるが、物質をして、我々のうちに表象を生じさせるが、これらの表象とは本性を異にした一つの事物(chose)たらしめることも過ちである、ということを示すことにある。われわれにとって、物質とは「イマージュ」の総体である。「イマージュ」ということで、われわれは、観念論者が表象と呼ぶもの以上だが、実在論者が事物と呼ぶもの以下であるようななんらかの実在の意味に解している――「事物」と「表象」の中間に位置づけられたある実在の意味に。このような考え方は、単に常識的なそれである。

——ちくま学芸文庫「物質と記憶」合田正人・松本力訳

とあり確かに明確な二元論であると言っている。

イマージュ(image)はベルクソンの哲学で「持続」と並ぶ重要なキーワードだ。私なりにかみ砕いて説明をさせていただくと、ベルクソンがどこかで書いていたのだが、われわれが腕を動かすとき、内部的には一続きの動作であるけれども、外部から見ればその軌道は無限の点の集合であり方程式で表されうるものだ。いわば、直感的意識にとっては一続きの動作であるけれども、理性的意識にとっては無限に分解される時間のなかで同様の軌道をたどっていく運動であるとも言える。この両方を一度に感じること、これと同様のものごとへの知覚がイマージュと言っていいと思われる。

これからは少し複雑になっていく。ベルクソンの「持続」とはこの腕の運動というイマージュを知覚するときに直感的に一続きの運動であると考えるということだと言っていいと思う。しかし、簡単なようだが、我々の人生も一続きの「持続」であり歴史もまた人々が生きてきたという「持続」であるとしたらどうであろう。生命の進化は、そもそも宇宙が生まれてきてこれまでの流れは、等々と考えてみればこの「持続」も非常に微妙な味わいを持つのではないか。ここではあまり「持続」に深入りしないが、しかし、「本居宣長」では「独」の学脈や宣長の一貫性ということにも触れられているから「持続」ということを意識しておくこともまた大事なことであると私は思うのでここで少し触れてみた。

イマージュに話を戻そう。宣長は若い頃から「もののあはれをしる」ということについて次のような認識を持っていたようだ。

「目に見るにつけ、耳にきくにつけ、身にふるるにつけて、其よろづの事を、心にあぢはへて、そのよろづの事の心を、わが心にわきまへしる、これ事の心をしる也、物の心をしる也、物の哀をしる也。其中にも、猶くはしくわけていはば、わきまへしる所は、物の心、事の心をしるといふもの也、わきまへしりて、其しなにしたがひて、感ずる所が、物のあはれ也」(「紫文要領」巻上)

説明は明瞭を欠いているようだが、彼の言おうとするところを感得するのは、難しくはあるまい。明らかに、彼は知ると感ずるとが同じであるような、全的な認識が説きたいのである。知る事と感ずる事とが、ここで混同されているわけではない。両者の分化は、認識の発達を語っているかも知れないが、発達した認識を尺度として、両者のけじめもわきまえぬ子供の認識を笑う事は出来まい。子供らしい認識を忘れて、大人びた認識を得たところで何も自慢になるわけではない。

——小林秀雄「本居宣長」第十四章

「紫文要領」の成立は一七六三年だから、享保十五年(1730年)生まれの宣長三十三歳ぐらいの時に成立した文章であると言える。この頃からのちに「性質情状」と言い表されるベルクソンの「イマージュ」に相当する概念に関して宣長は考えていたと小林さんは言いたいのだ。

ところで、先に挙げたベルクソンの「物質と記憶」についてベルクソンは「しかし他方で、二元論がつねに惹起してきた数々の理論的困難を消し去るとは言わないまでも、それらを大いに軽減するのを望むような仕方で、身体と精神を思い描いている」とも言っている。どういうことであろうか。第七段落途中から八段落にかけてを引用する。

(前略)意識状態と脳の間に連帯があること、この点に異論の余地はない。けれども、衣服とそれを掛ける釘のあいだにも連帯はある。なぜなら、釘を抜くと衣服は落ちるからだ。しかし、だからといって、釘の形は衣服の形を素描している、もしくは、何らかの仕方でそれを予見するのをわれわれに許容するなどと言えるだろうか。言えはしない。だから心理学的事実が脳の状態に掛けられていることから、心理学的系列と生理学的系列という二つの系列の「併行性」を結論づけることはできない。(後略)

ところで、問題を解決するための正確な指示を事実に求めるや否や、記憶の分野に移動することになる。これは予想できたことである。なぜなら、想起は――本書でわれわれが示そうとしているように――まさに精神と物質が交差点を表しているからだ。(後略)

つまり、二元論を掲げてはいるが記憶の問題を研究することで二元論を最小限にすることができると言っていると考えてもいいだろう。

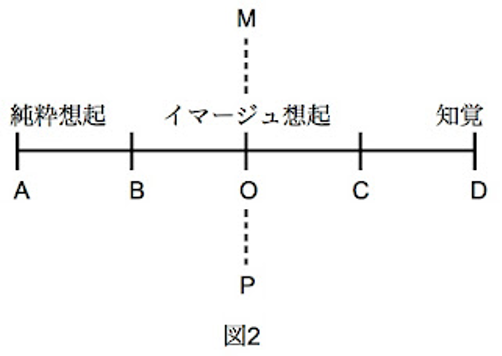

私は十数年ぐらい前にこの「物質と記憶」の本文を詳細に読み、それを文章にしたことがある。世論の受けは芳しくなかったが、一部の方には読んでいただけたようだった。その経験から簡単に記憶の問題についての内容を要約すれば、記憶にはイマージュ記憶と純粋記憶がある。(下図2参照、「物質と記憶」第三章第一節に掲示されているものと同等のもの)

「イマージュ記憶」は知覚されたイマージュの記憶であり、すべてが保存されている。「純粋記憶」は神経系(ベルクソンは感覚‐運動系とも言う)による記憶であり、イマージュ記憶は徐々に純粋記憶となり、ある意味結晶化されていく。それは精神かというと違う。面白いことにベルクソンは「(純粋)知覚」を第四章の最後すなわち本文の最後で「精神の最も低い段階 —記憶のない精神— であるような純粋知覚」という言い方をしていることに注意してほしい。知覚されるのはイマージュであり小林さんの言い方を借りれば「知ると感ずるとが同じであるような、全的な認識」である。我々の神経系(感覚ー運動系)は一方しか結晶化できないと言っていいだろう。しかし、それはベルクソンが前文で使っている表現を使えば釘と衣服の関係のように引っかけることはできる。言い方を変えれば純粋記憶は想い出すという働きによって再びイマージュ記憶を想起できるということなのだ。

さて、ここで、小林秀雄さんが「本居宣長」のなかで「性質情状(アルカタチ)」に触れている部分を引用したい。「本居宣長 補記Ⅱ」の最後の部分であり、力の入った最も美しい文章であるが、その全体は読者ご自身で味わっていただきたく、ここではさわりの部分だけを紹介しよう。

生命の流れに浸った、例えば「水火」という実体には、その確かな「かたち」が有ると、彼は言う。彼の熟考された表現によれば、水火には水火の「性質情状」があるのだ。彼方に燃えている赤い火だとか、この川の冷たい水とか言う時に、私達は、実在する「性質情状」に直に触れる「徴」としての生きた言葉を使っている(「有る物の徴」という言葉の使い方は「くず花」にある)。歌人は実在する世界に根を生やした「徴」としての言葉しか使いはしない。

私はここにおいて一つの気づきを得た。「古事記」とは一つの純粋記憶なのだろうと。そして言葉もまた純粋記憶の中で生きているが故に「徴」となりイマージュ記憶を呼び出すことができるのであろうと。

この気づきは、自分の中では確信しているが確実とまでは言えず、まだ十分にこなれたものではない。これから始める旅の中で確信を育てていくものとなるだろう。

一方で私は思う。「古事記」が先人が残した記憶であるならば、それを甦らせるには我々に不断の努力が必要であると。そしてまたそこに先人の大いなる愛を感じずにはいられない。それ故にこそ、宣長は「敷島の 大和心を 人問はば 朝日ににほふ 山ざくら花」と詠んだのであろうと。

(つづく)